Практические советы для инфобизнеса, маркетологов, SMM специалистов на 2025-2030 гг

Первая часть исследования доступна в предыдущей статье: текущие проблемы инфобизнеса, перспективные модели и форматы онлайн продуктов, ниши и темы, поведение потребителей, стратегии продвижения, воронки продаж и автоматизация.

Мнения экспертов и статистика: что говорят цифры

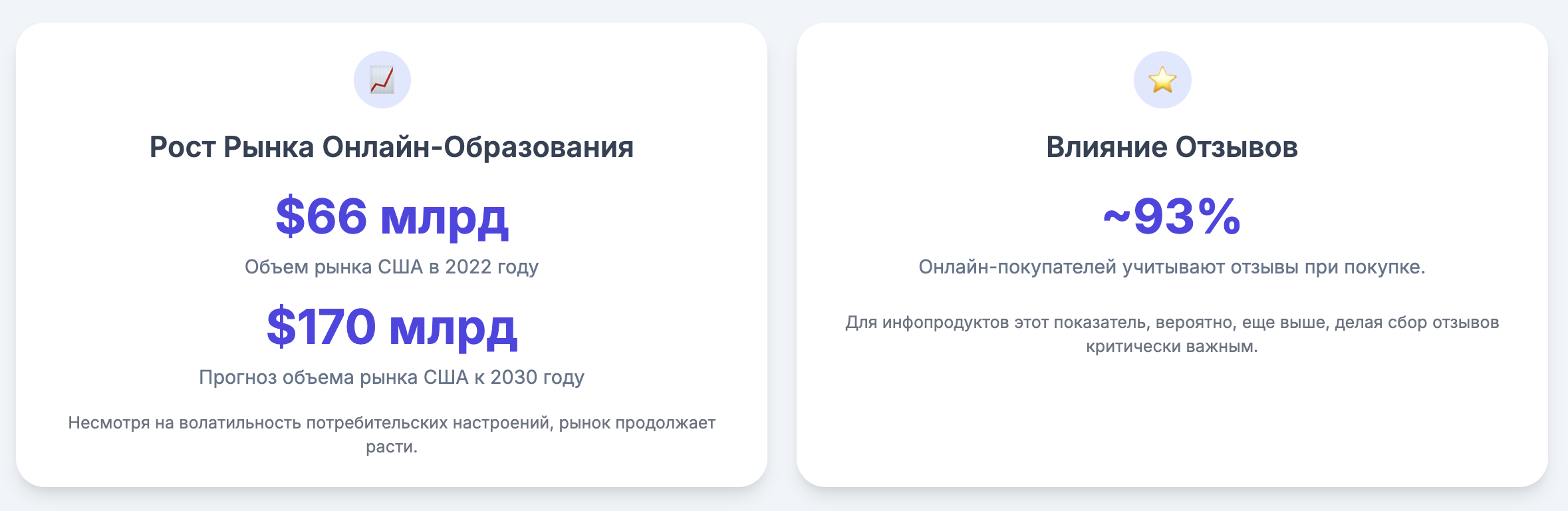

- Объём рынка и рост: Онлайн-образование продолжает расти глобально. В США объём рынка e-learning оценивался в $66 млрд в 2022 и прогнозируется $170 млрд к 2030. Это включает и корпоративный сектор, и высшее образование, но отражает общую тенденцию – переход в цифру. При этом потребительские настроения волатильны: опрос NielsenIQ 2023 показал, что из-за инфляции многие глобальные потребители сократили необязательные траты и стали экономнее. Это косвенно влияет и на курсы: люди думают, нужен ли им этот расход.

- Доверие к отзывам: Как мы упоминали, ~93% онлайн-покупателей учитывают отзывы при решении о покупке продукта. Можно предположить, что для инфопродуктов этот показатель не ниже – ведь невидимую услугу покупать страшнее, чем товар. Поэтому сбор отзывов – жизненно необходимая часть стратегии.

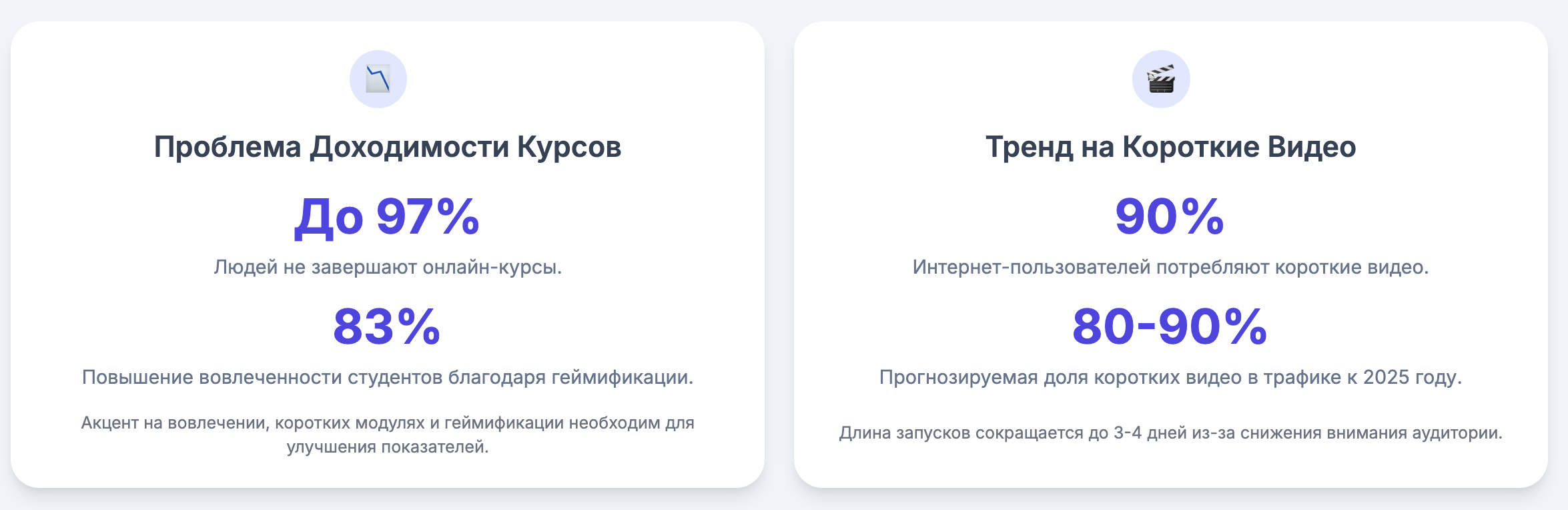

- Завершение курсов: Известная проблема – низкая доходимость. По некоторым оценкам, до 97% людей не завершают онлайн-курсы, которые купили (это усреднённые данные со свободных платформ). Именно поэтому сейчас такой акцент на вовлечении, коротких модулях, геймификации, чтобы улучшить эти показатели. Интересная статистика: внедрение игровых механик (баллы, значки) повысило вовлечённость студентов на 83% в одном исследовании. То есть, чтобы люди прошли курс, часто нужна дополнительная мотивация.

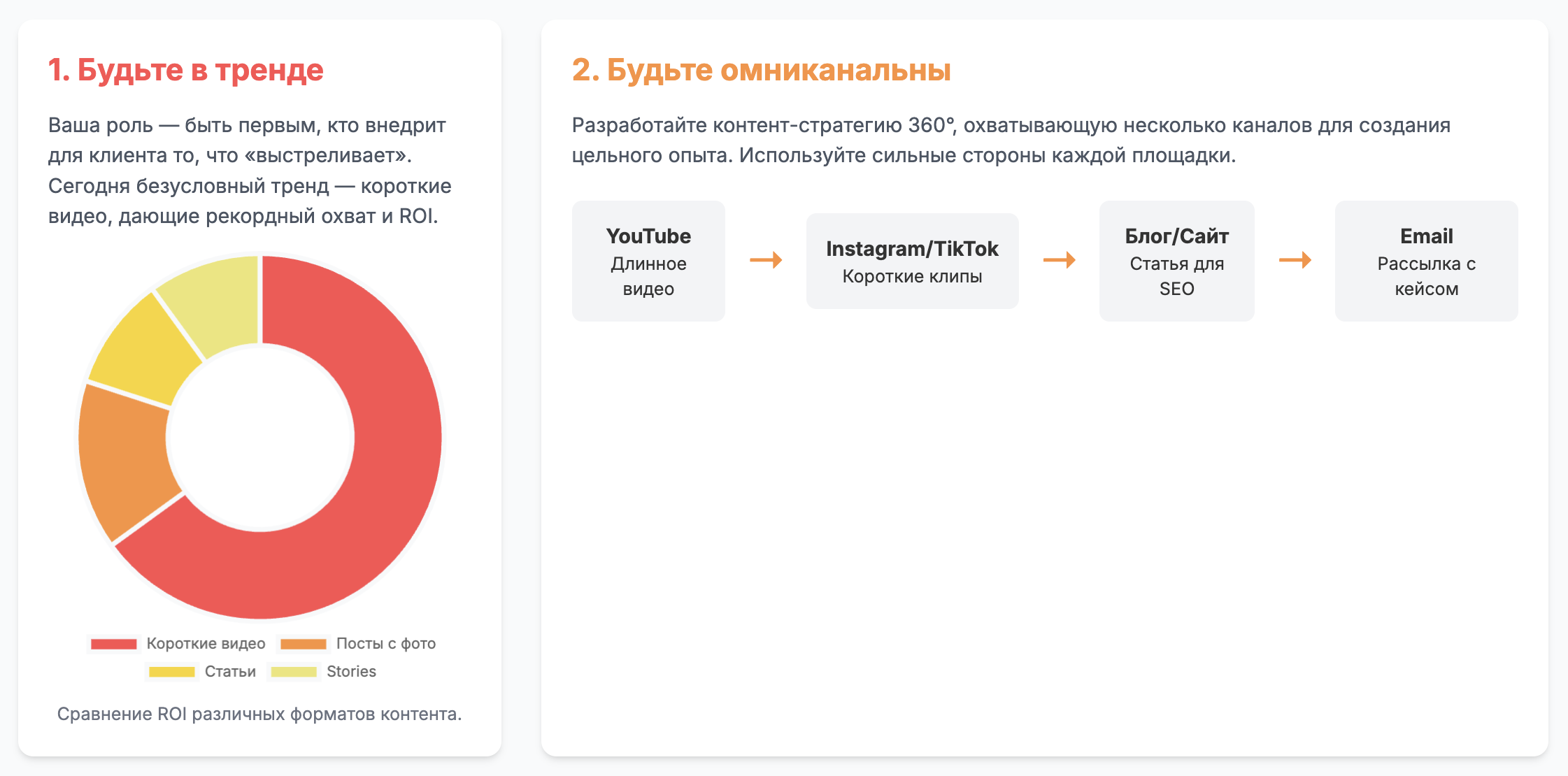

- Короткие видео: 90% интернет-пользователей сейчас потребляют короткие видео, прогнозируется, что к 2025 году короткие видео составят 80–90% всего интернет-трафика. Для маркетологов это прямой сигнал – игнорировать такой формат нельзя, если вы хотите охватить широкую аудиторию.

- Длина запусков и внимательность: По наблюдениям экспертов, классические 7–10 дневные запуски в соцсетях сокращаются до 3–4 дней, потому что удержать внимание сложно. Многодневные серии прогрева могут наскучить – люди ценят время. Это подтверждается и общим снижением attention span в соцсетях.

- Экономика подписок: Статистика из MemberSpace: у 75% авторов membership-сообществ рост базы идёт органически, без платной рекламы. Это говорит о силе сарафанного радио в лояльных комьюнити.

- Burnout создателей: По неформальным опросам, значительная часть (до 60%) создателей онлайн-контента испытывала признаки выгорания в 2022–2023. Мазза отмечает, что даже успешные (с многотысячными запусками) предприниматели задумались о паузе или смене деятельности. Это важный фактор – эмоциональное здоровье самих авторов, которое влияет на индустрию (если эксперт бросает всё, ученики остаются сиротами).

- Продажи vs. ценность: Исследование Thinkific (платформа курсов) выделило топ-6 причин, почему онлайн-курсы не продаются: на первом месте – не даёт результата/ценности студенту. То есть причина провала чаще не в маркетинге, а в самом продукте. Это подтверждает смену парадигмы: долгосрочно выигрывают те, у кого качественный курс, помогающий людям достичь целей – тогда и продажи будут.

Практические рекомендации для онлайн-предпринимателей (инфобизнесменов)

1. Ставьте в центр пользу и результаты для клиента. В 2025 году выиграет тот, чей продукт реально помогает достигать заявленных целей. Проведите аудит своих курсов: какие результаты получают ученики? Соберите кейсы, цифры. Если обнаружите пробелы – доработайте программу, добавьте практику, поддержку, чтобы повысить результативность. В маркетинге акцентируйте не «какой я эксперт», а что получит ученик – подкрепляя это доказательствами (отзывы, цифры прогресса). Принцип: меньше гипербол, больше конкретики и ценности**.**

2. Работайте над доверием аудитории. Доверие сейчас – главный актив. Постройте его через прозрачность: честно рассказывайте о себе, показывайте закулисье работы, делитесь экспертным контентом бесплатно. Публикуйте кейсы и отзывы на всех площадках. Завоевать доверие сложно, но потерять легко: поэтому никаких ложных обещаний в рекламе, не преувеличивайте результаты. Лучше приятный перевыполненный прогноз, чем нереальные ожидания и разочарование. Инвестируйте время в общение с аудиторией (отвечайте на комментарии, вопросы). Когда люди чувствуют личный контакт, лояльность растёт.

3. Сфокусируйтесь на своём “ядре” и выстраивайте сообщество. Вместо гонки за новыми подписчиками уделите внимание тем, кто уже вас читает и доверяет. Идентифицируйте ядро самых активных фанатов – и работайте для них: делайте закрытые эфиры, дайте им ощущение причастности. Создайте комьюнити (группу, клуб) вокруг своего бренда, где люди смогут общаться друг с другом. Это повысит вовлечённость и ценность, а также превратит ваших фанатов в адвокатов бренда. Помните концепцию 1000 true fans: не нужны миллионы подписчиков, достаточно несколько сотен ярых поклонников, которые купят всё, что вы предложите, и приведут друзей.

4. Диверсифицируйте линейку продуктов и внедрите “value ladder”. В новых условиях хорошо работает многоуровневая продуктовая линейка:

- Бесплатный контент (соцсети, вебинары) – для привлечения и прогрева.

- Недорогие мини-продукты ($10–50) – книга, мини-курс, мастер-класс, чтобы новый клиент мог попробовать с минимальным риском.

- Основной курс/программа – ваш флагманский продукт с полной ценностью.

- Продвинутый уровень/коучинг – премиум-продукт для лучших клиентов (VIP-наставничество, живой интенсив, экспертный разбор и т.п.).

- Подписка/сообщество – для тех, кто прошёл курс и хочет продолжать получать пользу и общение на постоянной основе.

Такая структура позволяет монетизировать каждого клиента по максимуму, при этом не отпугивая высокой ценой сначала. Постарайтесь, чтобы человек мог расти вместе с вами: прошёл базовый курс – предложите следующий шаг. Внедрите непрерывную монетизацию: не надеяться на разовые запуски, а постоянно иметь что предложить – пусть даже небольшое. Это сгладит кассовые разрывы и повысит LTV.

5. Улучшите поддержку и связь в ваших курсах. Сделайте свой продукт более “тёплым”: добавьте кураторство, обратную связь, интерактив. Можно нанять ассистента или выпускников в роли менторов, если сами не успеваете. Создайте чат группы, где будете отвечать хотя бы раз в день на вопросы. Запланируйте Q&A-сессии по ходу курса. Персонализируйте взаимодействие: обращайтесь к ученикам по имени, интересуйтесь их прогрессом (это можно автоматизировать через email-опросы). Цель – чтобы люди чувствовали, что вы заинтересованы в их успехе. Это повышает и процент завершения курса, и удовлетворённость, и вероятность рекомендаций.

6. Сократите “воду” и обновите контент. Проанализируйте свои материалы: сейчас ценится лаконичность. Если курс чрезмерно долгий, подумайте, что можно убрать или сделать опциональным. Можно переработать программу на более модульную, чтобы ученик не пугался объёма. Обязательно обновите устаревшие части: 2025 на дворе, уберите примеры 5-летней давности, добавьте актуальные кейсы, новые техники (например, инструменты AI, если они применимы в вашей теме). Покажите аудитории, что вы следите за трендами и ваш курс свежий. Это можно подчеркнуть в маркетинге: “программа обновлена с учётом реалий 2025 года”.

7. Пересмотрите ценовую политику с учётом ситуации. Если продажи упали, не бойтесь экспериментировать с ценами и форматами:

- Введите рассрочку на дорогие программы (через Klarna, PayPal Credit или вручную). Безпроцентная рассрочка на 3–6 месяцев сделает ваш курс доступнее и снимет возражение цены.

- Сделайте несколько тарифных планов: базовый (только записи), стандарт (записи + куратор), премиум (записи + личный коучинг). Так вы охватите разные сегменты платежеспособности. Многие готовы платить больше за личную работу, а кто-то пойдёт на бюджетный вариант вместо ничего.

- Протестируйте скидки или бонусы для ограниченной группы (например, сделайте тайную распродажу для подписчиков). Посмотрите на эластичность спроса – может, небольшое снижение цены сильно увеличит конверсию и итоговую прибыль.

- Отслеживайте конкурентов: возможно, ваши цены нужно скорректировать к рынку. Но не демпингуйте сильно – лучше добавляйте ценность. Люди заплатят премиум, если видят, за что платят.

8. Инвестируйте в свой личный бренд и экспертность. Сейчас, когда доверие к инфобизу в целом подорвано, репутация личного бренда – ваш щит. Уделяйте время на создание экспертного контента вне прямых продаж: статьи, ответы на вопросы в профессиональных сообществах, участие в подкастах или конференциях. Выпустите, может быть, небольшую электронную книгу или проведите бесплатный челлендж. Это укрепит ваш статус медийного эксперта, а не просто продавца курсов. Люди скорее купят у того, кого считают настоящим профессионалом своего дела. Также, если есть возможность, получите подтверждения своей экспертизы: сертификаты, членство в авторитетных организациях, кейсы с известными клиентами. Потом эти регалии используйте в маркетинге (“Сертифицированный коуч ICF”, “Эксперт с 10-летним стажем, автор книги …”). Только не злоупотребляйте – статус должен подкрепляться реальным контентом.

Если вы хотите научиться работать с AI инструментами и сделать их своими ассистентами-помощниками в работе, то приглашаю на мой курс

Стройте свои каналы связи – чтобы не зависеть от чужих платформ

9. Стройте свои каналы связи – чтобы не зависеть от чужих платформ. Алгоритмы соцсетей могут поменяться в любой момент. Поэтому обязательно растите собственные площадки:

Ставьте во главу угла реальную пользу и результат для ученика. Убедитесь, что каждый ваш курс или продукт даёт конкретный, измеримый результат. Ориентируйтесь на формат “навылет” (skill-based) – чтобы студент к концу действительно умел то, чему учился. Откажитесь от лишней “воды” и теории ради теории. Лучше меньше модулей, но с практикой и итоговым проектом, чем огромный лекционный курс без применения. В промо-материалах делайте акцент на том, что ученик сможет сделать/достичь после обучения (например: «устроитесь на работу junior-разработчиком через 3 месяца» или «избавитесь от страха публичных выступлений»). И, конечно, подкрепляйте эти обещания доказательствами – реальными кейсами учеников, отзывами с цифрами и фактами. Сейчас продавать “образование ради образования” сложно – люди платят за результат.

Восстанавливайте и поддерживайте доверие. Прозрачность и честность – ваша главная стратегия против кризиса доверия. Будьте откровенны с аудиторией: расскажите о своей экспертизе, но и не бойтесь признать границы – чего ваш курс не даст. Обещайте только то, что сможете выполнить. Показывайте behind-the-scenes: как вы готовите уроки, как общаетесь со студентами – пусть аудитория видит вашу вовлечённость. Обязательно собирайте отзывы и успехи учеников и делитесь ими на всех платформах. Заводите рубрику «история успеха выпускника» – такие материалы сильно повышают доверие. Избегайте агрессивных триггеров и “булшит-метода” в рекламе: современному западному клиенту это сразу бросается в глаза и отпугивает. Лучше используйте этичный маркетинг: говорите о ценностях, показывайте свою человеческую сторону, говорите языком выгоды, но без гипербол. Доверие строится долго, зато потом работает на вас – лояльные клиенты будут покупать новые продукты и рекомендовать вас другим.

Сфокусируйтесь на ядре лояльных фанатов и создавайте сообщество. Перестаньте гнаться только за новыми лидами, вместо этого работайте с уже набранной аудиторией – превращайте подписчиков в полноценное комьюнити. Заводите закрытые чаты или группы для ваших клиентов/единомышленников. Проводите для них специальные эфиры, дарите бонусный контент, интересуйтесь обратной связью. Ваша цель – чтобы люди чувствовали себя не просто покупателями, а участниками сообщества. Такой подход укрепляет эмоциональную связь с брендом: в сообществе участники мотивируют друг друга учиться, делятся успехами, а вы получаете адвокатов бренда, которые по своей воле рассказывают о вас другим. К тому же внутри лояльного ядра легче продавать новые продукты (они вам уже доверяют). Идея: запустить реферальную программу для участников сообщества, чтобы они приводили друзей за вознаграждение – это одновременно и рост базы, и укрепление чувства причастности. Помните: лучше 500 “истинных фанатов”, которые купят всё и поддержат вас, чем 50 000 случайных подписчиков, которых ничего не зацепило.

Диверсифицируйте продуктовую линейку и внедрите многоуровневую монетизацию. Не ограничивайтесь одним большим курсом. Постройте “лестницу ценности” из нескольких ступеней:

- Бесплатный контент – полезные посты, видео, чек-листы, вебинары. Это привлекает новую аудиторию и даёт попробовать вашу экспертизу без риска.

- Дешёвый продукт-вводный (mini-course, недорогой марафон, книга) – что-то в диапазоне $10–50, что решает небольшую проблему или даёт базовые знания. Например, часовой мастер-класс или PDF-гайд. Это понижает порог входа – человек становится платящим клиентом, даже потратив небольшую сумму.

- Основной флагманский продукт – ваш ключевой курс или программа наставничества. Тут полная ценность, которая закрывает главную потребность клиента. Цена может быть существенной (несколько сотен долларов и выше).

- Продвинутый уровень / премиум-услуга – для тех, кто прошёл основное и хочет больше. Например, продвинутый курс, индивидуальный коучинг, VIP-мembership с личным общением. Это более дорогой сегмент, нацеленный на самых мотивированных.

- Подписка или клуб выпускников – ongoing-монетизация. Например, ежемесячный клуб по $X с доступом к эксклюзивным материалам, регулярным встречам или обновлениям контента.

Такая многоступенчатая модель охватывает разные сегменты аудитории и позволяет каждому клиенту пройти свой путь. Новичок может зайти на бесплатном, перейти на недорогой продукт, созреть до дорогого курса, а затем остаться на подписке. Вы в итоге получаете и ширину (больше людей зайдёт на недорогие вещи) и глубину (кто дошёл до вершины – принесёт максимальный доход). Главное – связать эти ступени логически, чтобы одна плавно перетекала в другую. И следите за качеством на каждом этапе: если мини-продукт “ни о чём”, то вряд ли купят большой курс. Каждый уровень должен радовать клиента и вызывать желание двигаться дальше.

Усилите поддержку и сопровождение учеников. Отличительной чертой успешных курсов сейчас является богатый сервис. Постарайтесь, чтобы у ваших клиентов не возникало ощущения брошенности. Добавьте живые элементы: кураторские проверки ДЗ, регулярные Q&A-сессии, личные консультации (пусть даже короткие). Если вы продаёте массово и лично не справляетесь, наймите ассистентов или подключите лучших выпускников в роли менторов. Создайте среду, где можно задать вопрос и получить ответ в разумные сроки. Это может быть закрытая группа, форум, чат – в зависимости от удобства. Поощряйте учеников помогать друг другу (peer-to-peer learning) – это и нагрузку снимает, и вовлечённость повышает. Студенты, чувствуя поддержку, с намного большей вероятностью доводят курс до конца и получают результат, а значит, будут довольны и оставят хороший отзыв. Девиз: “не продавайте просто видеозаписи – продавайте трансформацию с сопровождением”. Включите в стоимость курса элемент наставничества или обратной связи – даже если цена станет выше, конверсия может улучшиться, потому что ценность в глазах покупателя вырастет.

Оптимизируйте длину и формат обучения под современного занятого клиента. Пересмотрите свои программы на предмет длительности и структуры. Если курс идёт 3-4 месяца, разбейте его на модули или этапы, чтобы были “быстрые победы” – промежуточные результаты, которых ученик достигнет через 2-3 недели, не дожидаясь конца. Многие создатели отмечают, что сейчас лучше заходят более короткие курсы или интенсивы. Возможно, стоит вместо одного огромного курса сделать серию микрокурсов. Так клиент может покупать поэтапно, а вам легче продавать (начать с малого). Также разнообразьте формат: чередуйте видео с интерактивом, добавьте аудио-версии уроков (многие любят учиться на ходу), делайте конспекты и чек-листы к видео – чтобы люди с разными стилями обучения получили максимум. Геймификация тоже вам на помощь: внедрите баллы, бейджи за пройденные уроки, маленькие челленджи внутри курса. Это стимулирует продолжать. И ещё – удостоверьтесь, что ваш интерфейс/платформа удобны на мобильных устройствах (большая часть учеников может заходить с телефона). Чем легче получить доступ к материалам, тем выше вовлечённость. Коротко говоря: уважайте время и усилия студента – делайте обучение удобным, логичным и посильным, тогда и результаты будут.

Пересмотрите ценообразование и условия оплаты. Платёжеспособность у аудитории сейчас разная, многие бюджеты сокращают. Хороший ход – сделать ваше предложение более гибким финансово. Во-первых, предложите рассрочку на дорогие программы. Для США/Европы можно интегрировать сервисы типа Klarna, Affirm, PayPal Pay-in-4 и т.п., или даже вручную принимать помесячно. Много людей скорее согласятся на $100 в месяц, чем сразу $600. Во-вторых, подумайте о различных пакетах участия: например, Standard (базовый контент), Pro (контент + консультации) и VIP (контент + личный коучинг с вами). Разница в цене существенная, и каждый выбирает по возможностям. Вы удивитесь – найдутся желающие и на более дорогой VIP, если ценность высокая. В-третьих, не бойтесь делать промоакции и скидки – но с умом. Например, ограниченная скидка “только для подписчиков рассылки” или бонус за быструю оплату. Скидки сейчас не так дискредитированы, как были пару лет назад – потребители сами ищут выгодные предложения из-за инфляции. Главное – не уйти в постоянный дисконт, подрывая ценность. Также явно пропишите политику возвратов: дайте честную гарантию, скажем, 14 дней вернуть деньги, если не понравится. Это снизит страх покупки. Анализируйте воронку: на каком этапе люди отваливаются? Может, слишком рано просите полную оплату – тогда внедрите этап с депозитом или триал-периодом. Гибкость и клиенториентированность в оплате сейчас важны как никогда.

Инвестируйте в свой личный бренд и экспертизу. На перенасыщенном рынке люди идут “на имя”. Продолжайте прокачивать себя как эксперта: публикуйтесь в отраслевых медиа, выступайте на конференциях (онлайн или офлайн), запустите подкаст или YouTube-шоу на свою тему. Это не даёт мгновенных продаж, зато формирует долгосрочный поток доверия. Когда у вас берут интервью или цитируют как специалиста, потенциальные клиенты начинают воспринимать вас серьёзнее. Полезно накопить и официальные регалии: сертификаты, членство в профессиональных сообществах (например, коуч – ICF, маркетолог – Google certified и т.д.), награды если есть. Упоминайте их на сайте – это повышает ваш social proof. Но главное – демонстрируйте свою экспертизу на деле: ведите блог с аналитическими статьями, делайте небольшие бесплатные разборы кейсов, пусть люди увидят, что вы погружены в тему и реально шарите. Ещё один момент – личный бренд = личность. Добавьте индивидуальности: рассказывайте историю, почему вы пришли в профессию, делитесь своими ценностями и видением. В англоязычном инфобизнесе сейчас тренд на humanized brand: когда эксперт не прячется за фасадом компании, а искренне общается, признаёт где-то свои уязвимости. Это очень располагает аудиторию. Чем сильнее ваш личный бренд, тем легче будут все последующие запуски – вам уже доверяют как старому другу.

Стройте независимые каналы связи с аудиторией. Не отдавайте всю коммуникацию на откуп алгоритмам соцсетей. Завтра Facebook или Instagram могут урезать охваты ещё сильнее или вообще заблокировать аккаунт – и вы потеряете контакт с подписчиками. Поэтому при каждом удобном случае переводите людей в ваши собственные каналы: прежде всего, собирайте e-mail базу. Email-рассылка до сих пор один из самых надёжных способов достучаться до клиента (91% людей читают почту хотя бы раз в день). Предлагайте подписку на дайджест, бесплатный мини-курс по почте – что угодно, лишь бы получить адреса. Затем регулярно работайте с этой базой: шлите полезные письма, не только продающие. Ваша задача – чтобы ваша рассылка ассоциировалась с ценностью, а не со спамом, тогда от неё не будут отписываться. Помимо email, развивайте свой сайт или блог с SEO-контентом. Пусть люди находят вас через поиск, это диверсифицирует трафик. Хорошо, если на сайте будет форма подписки или сообщество. Рассмотрите создание собственного пространства для комьюнити: например, форум на вашем сайте, канал в Slack/Discord, отдельное приложение. Да, не всех удастся увести из удобных соцсетей, но ядро уйдёт, и это будет вашей зоной прямого влияния. Независимые каналы – это залог устойчивости: даже если вокруг потрясения, у вас всегда есть способ донести свои сообщения до аудитории. Плюс, на своих платформах вы не ограничены форматами: можно делать длинные письма, аудиосообщения, что угодно – не боясь, что алгоритм зарежет охват.

Используйте технологии и автоматизацию, но без потери личного подхода. Современные инструменты могут сильно облегчить вашу работу – грех не воспользоваться. Примеров масса: нейросети способны сэкономить время на подготовке материалов, а автоматизация – на рутине взаимодействия. Возьмите в команду AI в роли ассистента. Например, используйте ChatGPT или аналоги для черновиков текстов, генерации идей, составления плана урока. Он не заменит ваш опыт, но ускорит мозговой штурм. Есть ИИ-сервисы для быстрого создания транскриптов и переводов ваших видео – загрузили запись, и через минуту у вас текст на нескольких языках, который можно отдать на обработку.

Также тестируются AI-тьюторы и чат-боты помощники для учеников: они могут в режиме 24/7 ответить на типовые вопросы или подсказать материал курса, разрузив вас и команду. Обратите внимание на инструменты автоматизации маркетинга: e-mail серии (вступительные цепочки, напоминания о брошенной корзине), триггерные рассылки по действиям пользователя, автосегментация аудитории. Всё это реализуется в платформах вроде ActiveCampaign, GetCourse и пр. – потратьте время раз настроить, и дальше оно работает само.

Однако важно не перегнуть палку: люди ценят технологии, но ещё больше – живое внимание. Поэтому старайтесь, чтобы автоматизированные письма и сообщения были написаны с душой (или хотя бы выглядели так). Проверяйте контент, который для вас генерирует ИИ, вкладывайте туда своё уникальное видение и тон голоса. И не прячьтесь полностью за ботами: лично появляйтесь на связи там, где это важно (например, раз в неделю лично отвечайте на вопросы в чате, даже если там есть бот модератор). Правильно применённые технологии дадут вам колоссальное преимущество – вы сможете больше успевать, не сгорая, и держать высокое качество. Просто находите баланс: автоматизируйте процессы, но не отношения.

Практические рекомендации для SMM-специалистов и контент-маркетологов

1. Следите за трендами платформ. Ваша роль – быть первым, кто внедрит для клиента то, что сейчас “выстреливает” в соцсетях. Сегодня безусловный тренд – короткое видео. Оно даёт рекордный охват и ROI среди всех типов контента. Значит, нужно освоить создание Reels, TikTok, YouTube Shorts под тематику клиента. Продумайте, как адаптировать экспертный контент в цепляющие 30-секундные ролики (например, нарезать советы, бэкстейдж процесса обучения, мини-истории успеха). Параллельно изучайте новые фичи: алгоритмы часто бустят те форматы, которые они продвигают (Stories, опросы, ролики с новыми эффектами и т.д.).

Экспериментируйте и будьте гибкими. Например, если Twitter вводит новую функцию аудио-чатов – подумайте, как её использовать для эксперта (может, проводить голосовые Q&A). Или LinkedIn развивает раздел «Новости» – попробуйте запостить туди статью от лица клиента. SMM-специалист 2025 года – это вечный ученик, потому что диджитал-среда меняется молниеносно. Выделяйте время на собственный R&D: читайте профильные блоги, отчёты (тот же Sprout Social выпускает сводки), участвуйте в вебинарах по новым фишкам соцсетей. Клиенты ценят специалистов, которые “на волне” и могут предложить свежие идеи, опираясь на тренды.

2. Диверсифицируйте контент и площадки – будьте омниканальны. Эра, когда аудитория сидит только в одном канале, ушла. Пользователи могут прийти к бренду через TikTok, затем проверить его Instagram, почитать отзывы в Google, а потом подписаться на рассылку. Ваша стратегия должна охватывать несколько каналов и давать пользователю цельный опыт. Разработайте вместе с клиентом контент-стратегию 360°: например, длинное образовательное видео на YouTube (для глубокой вовлечённости) + короткие клипы из него в соцсети (для охвата) + статья в блоге на ту же тему (для SEO и доверия) + рассылка с разбором кейса (для удержания). Понятно, что не всегда бюджет и ресурсы позволяют покрыть всё, но старайтесь хотя бы комбинировать 2–3 канала, чтобы не класть яйца в одну корзину. К тому же разным форматам контента люди отдают предпочтение в разное время: утром могут посмотреть сторис, днём – прочитать пост, вечером – включить подкаст.

Используйте сильные стороны каждого медиа. Instagram – визуальный и короткий формат, LinkedIn – для деловой репутации, YouTube – для обучения и демонстрации экспертизы, TikTok – для вирусного охвата и более молодой аудитории. Продвигайте клиента там, где его целевая аудитория проводит время, адаптируя форму подачи. И не забывайте про интерактивный контент: делайте опросы, квизы, мини-игры в Stories, запускайте челленджи. Алгоритмы любят, когда люди не просто пассивно смотрят, а взаимодействуют (оставляют реакции, голосуют). Такие механики увеличивают вовлечённость и охваты, а ещё дают вам ценные инсайты о предпочтениях аудитории.

3. Ставьте на аутентичность, человеческое лицо бренда и сторителлинг. Темы инфобизнеса часто сложные или абстрактные, и задача SMM – сделать их человечными и близкими. Уходите от сухого «корпоративного» стиля, даже если продвигаете серьёзного эксперта. Сейчас аудитория лучше реагирует на неформальный, искренний тон. Показывайте закулисье: как эксперт готовится к вебинару, фрагменты его реальной жизни (в разумных пределах), эмоции, процесс работы над продуктом. Рассказывайте истории – они цепляют сильнее, чем выжимки пользы. Например, вместо поста «5 способов повысить продуктивность» опубликуйте историю, как ваш клиент-эксперт когда-то выгорел и как пришёл к методике X, которая вернула ему баланс (и уже потом – мораль и советы). Истории создают эмоциональную связь. Привлекайте UGC и социальное доказательство: репостите истории успеха учеников, отмечайте их, благодарите. Это двойная выгода – контент от реальных людей повышает доверие (ведь 9 из 10 читателей смотрят отзывы перед покупкой), и вам меньше нужно генерировать самим. Только обязательно получайте разрешение и отмечайте автора контента.

Что касается визуала: идеальные глянцевые картинки уступают месту живым фото и видео. Пользователи скорее поверят видеоотзыву, снятому на смартфон, чем профессионально смонтированному промо-ролику. Поэтому стремитесь к балансу качества и искренности: контент должен быть технически прилично сделан (звук, свет), но не обязательно супер-полирован. И не забывайте про личность: помогите эксперту раскрыть свои ценности, философию, пусть транслирует своё мнение, даже где-то неоднозначное – это лучше, чем безликий нейтралитет. В соцсетях сейчас выигрывают те бренды, которые стали “живыми людьми” в глазах аудитории.

4. Сосредоточьтесь на вовлечённости и комьюнити, а не на погоне за метриками тщеславия. Бизнес может давить на SMM-щика вопросом: “Почему у нас подписчиков не растёт? Почему лайков мало?”. Объясняйте и переориентируйте фокус: лучше 1000 подписчиков, из которых 200 активно вовлечены и конвертируются в клиентов, чем 10000 ботов или нецелевой аудитории, с которых ноль толку. Качество аудитории важнее количества. Отслеживайте метрики вовлечённости: ER (engagement rate), сохранения, репосты, комментарии с смысловой глубиной. Ставьте KPI по этим показателям, а не только по приросту подписчиков. Регулярно общайтесь с аудиторией в комментариях – задавайте вопросы в постах, побуждайте делиться мнением. Чем больше живого диалога, тем крепче сообщество вокруг бренда. Если видите, что сформировалось ядро фанатов, можно предложить клиенту создать для них закрытую группу или канал – так вы ещё больше их привяжете. Ваша задача как контент-маркетолога – выстроить комьюнити-маркетинг: когда подписчики сами генерируют движ вокруг бренда (общаются между собой, помогают новичкам, создают фан-контент). Подсказывайте клиентам проводить активности для сообщества: марафоны, конкурсы, офлайн-встречи, совместные эфиры с подписчиками. Постепенно аудитория перестанет быть безликой массой и превратится в клуб единомышленников. А это прямой путь к лояльности и продажам без сопротивления. Донесите до руководства: охваты могут временно проседать, алгоритмы могут меняться, но если у бренда есть лояльное сообщество – оно “дожмёт” контент даже при низких охватах (люди сами зайдут на страницу, спросят про новый пост и т.д.).

5. Используйте силу коллабораций и партнерств. В соцмедиа продвижении сейчас хорошо работают совместные инициативы. Ищите возможности коллабораций для вашего клиента: это могут быть эфиры в Instagram вместе с другим экспертом из смежной области, гостевые посты в телеграм-канале партнёра, взаимные упоминания в рассылках. Такая ко-маркетинговая активность дает приток новой аудитории с минимальными затратами. Также продумайте стратегию influencer marketing (если релевантно теме): подбор микро-инфлюенсеров, чья аудитория совпадает с целевой вашего продукта, и работа с ними на взаимовыгодной основе. Это не обязательно про большие бюджеты – можно бартером (доступ к курсу взамен отзыва в сторис) или партнёрскими ссылками. В 2024 люди более доверчиво относятся к рекомендациям реальных личностей, чем к прямой рекламе. Поэтому нативные коллаборации – ваш инструмент. Кроме того, собирайте и оформляйте социальные доказательства: кейсы, отзывы, рейтинги. Как SMM-щик, вы можете превратить отзыв в красивый пост, инфографику, короткое видео – чтобы оно работало как контент. Продумайте рубрику «Наши студенты о нас» или «Ваши вопросы – наши ответы» (где разбирать публично вопросы из комментариев – тоже своего рода работа с UGC). Ещё вариант: конкурсы и челленджи с призами. Например, флешмоб среди подписчиков – снять видео о том, чему они научились, с фирменным хэштегом. Лучшие получают приз (бесплатную консультацию, мерч и т.д.). Это генерирует массу контента и привлекает новых людей через друзей участников. В общем, не ведите аккаунты в изоляции – интегрируйте бренд в более широкую экосистему соцсетей через сотрудничество и контент от аудитории.

6. Подкрепляйте SMM деятельностью в других каналах контент-маркетинга. Роль современного SMM-специалиста часто выходит за рамки просто “вести соцсети”. По возможности, синхронизируйте свои действия с email-маркетингом, блогом, SEO вашего клиента. Например, если выходит новая статья эксперта – анонсируйте её в соцсетях, выжмите оттуда интересные цитаты для постов. И наоборот – удачный пост, собравший вопросы, может лечь в основу email-рассылки «Вы спрашивали – мы отвечаем». Такая интеграция каналов создаёт единый голос бренда и усиливает эффекты. Также поощряйте аудиторию переходить между платформами: в YouTube-видео призовите подписаться на инстаграм эксперта для закулисья, в посте в LinkedIn предложите скачать бесплатный PDF (за email). Это переток подписчиков, повышающий шансы конверсия на том канале, где им удобнее потреблять контент. Ещё аспект – SEO-контент. Если у клиента есть сайт/блог, работайте в связке с контент-маркетологом или берите эту функцию: исследуйте поисковые запросы целевой аудитории и готовьте материалы, которые можно и на сайт выложить, и в соцсетях обыграть. Например, сделали вы большую статью “Топ тренды инфобизнеса 2025” – на её основе можно создать серию инфографик для Facebook, тред в Twitter, короткое видео-резюме. Таким образом вы каждый инфоповод обыгрываете по максимуму. Единый контент-план на все каналы – вот к чему надо стремиться. Это и для бренда консистентно, и вам экономит силы (вы не придумываете с нуля для каждого канала разное, а адаптируете).

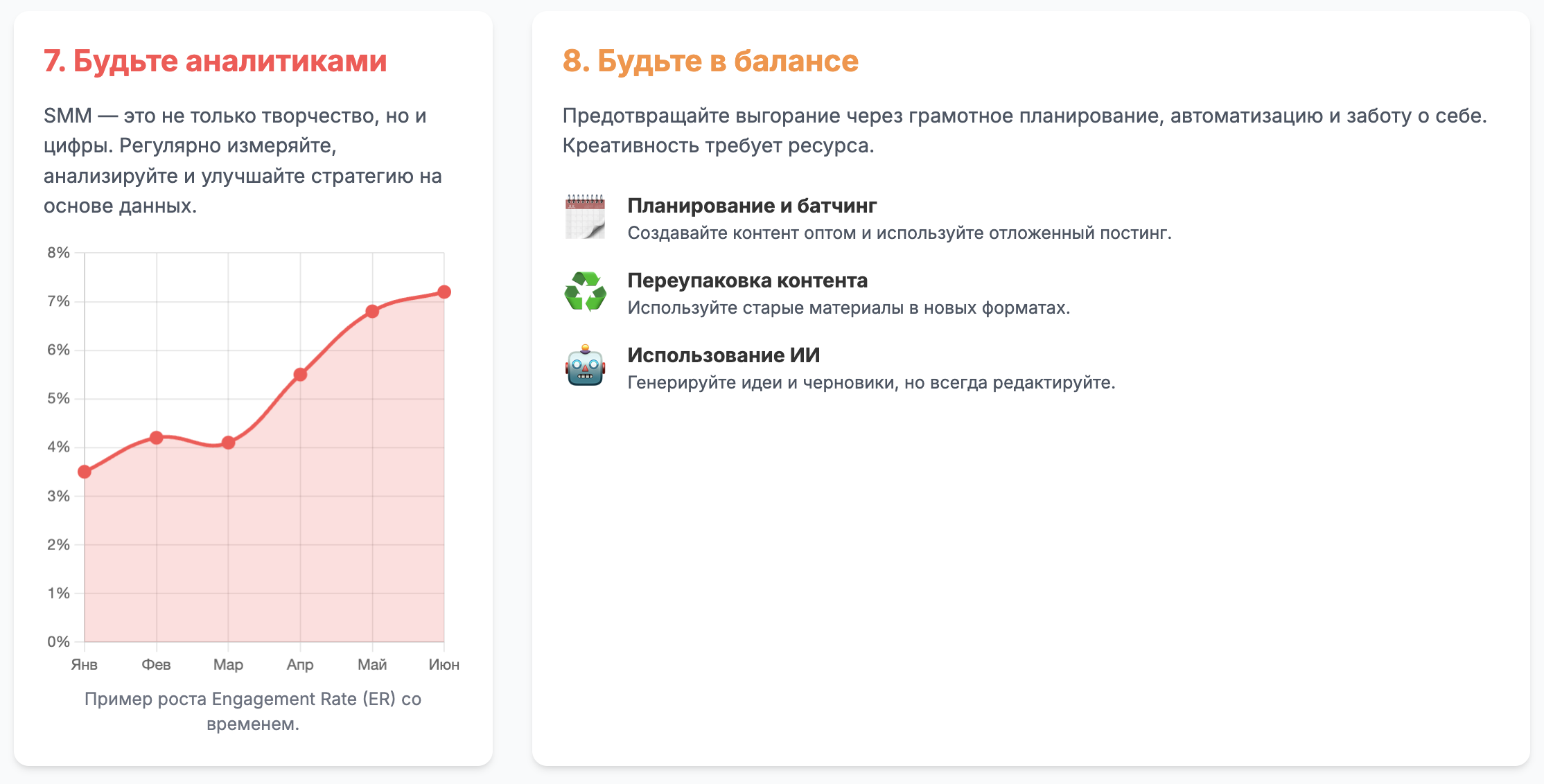

7. Не забывайте о данных и аналитике – измеряйте, анализируйте, улучшайте. SMM – это не только творчество, но и цифры. Настройте системы аналитики для всех каналов: отслеживайте, какие посты набирают охват и вовлечённость, какое время публикации оптимально, откуда приходит трафик на сайт/вебинары (Google Analytics, UTM-метки вам в помощь). Регулярно делайте срезы: что сработало за месяц, а что нет. Проводите A/B тесты на микроуровне: попробуйте разные форматы подачи одного и того же материала (например, видео vs карусель слайдов) и сравните отклик. Экспериментируйте с первыми 2 секундами ролика или с разными заголовками к посту – порой небольшое изменение даёт скачок вовлечённости. Все эти инсайты транслируйте клиенту и внедряйте в стратегию. Уделите внимание и веб-аналитике пути клиента: например, увидите, что из Instagram пришло 100 человек на лендинг курса, а конверсия в покупку низкая – возможно, проблема не в SMM, а в лендинге, но вы это заметили и можете советовать изменения. Станьте для клиента не просто “контентщиком”, а стратегическим партнёром, который видит всю картину и предлагает решения. Например, видите, что аудитория хуже стала реагировать на однотипный контент – предложите новый формат (на основе анализов и кейсов, почему это должно зайти). Используйте инструменты аналитики соцсетей: встроенные (FB Insights, IG Analytics, TikTok Analytics) и внешние (например, Sprout Social, Hootsuite reports) для более наглядных метрик. Отслеживайте динамику KPI месяц к месяцу и корректируйте цели. В условиях падающих органических охватов, рост количественных метрик может быть незначительным – тогда показывайте успехи в качественных: “вот у нас engagement rate вырос с 5% до 7%, аудитория активнее дискутирует – значит доверие растёт”. Клиенты любят цифры, так дайте им правильные цифры, отражающие реальный прогресс.

8. Предотвращайте собственное выгорание: оптимизируйте работу и заботьтесь о балансе. Работа SMM-щика кажется веселой – креативь себе посты – но на деле это постоянный дедлайн и многозадачность, чреватые выгоранием. Чтобы не перегореть самому (и не потерять эффективность), внедрите грамотный тайм-менеджмент и автоматизацию рутины. Планируйте контент вперед: составляйте контент-план на месяц, утверждайте темы с клиентом заранее. Батчинг-контент – отличный приём: выделите 1-2 дня в месяц чисто на создание контента оптом (написать сразу 10 постов, снять за раз пачку видео), затем используйте инструменты отложенного постинга (Creator Studio, Buffer, Later и т.п.), чтобы всё выходило автоматически по расписанию. Так вы избавитесь от чувства, что “каждый день надо что-то придумывать”. Обязательно репакетируйте контент: не стесняйтесь повторно использовать материалы в разных видах. Например, большое видео разбейте на 5 маленьких для соцсетей; из ответов эксперта на вебинаре сделайте серию коротких советов-постов; старую статью обновите и снова продвиньте как актуальную. Это не халтура, а разумная экономия сил – далеко не вся аудитория видела старые публикации, а те, кто видели, не против освежить (особенно если вы немного переработаете). Ещё один друг SMM-щика – шаблоны. Сделайте заготовки под типовые рубрики (в дизайне – в Canva/PSD, в тексте – формулировки интро/завершения). Это ускорит производство и снизит когнитивную нагрузку.

Активнее используйте ИИ-инструменты для соцсетей: они могут предложить идеи постов на заданную тему, сгенерировать черновик текста или подборку хэштегов. Это не значит слепо публиковать то, что выдал AI, – но для вдохновения и черновой работы очень помогает. Главное – всегда редактируйте под живой язык и тон бренда. И, наконец, организуйте личные границы: в SMM легко раствориться 24/7 онлайн, этого надо избегать. Обсудите с клиентом разумные ожидания: например, что вы не обязаны отвечать на комментарии ночью или что у вас есть выходные, когда публикаций не будет. Научитесь делегировать или привлекать помощь, если нагрузка растёт: возможно, имеет смысл распределить задачи (один занимается креативом, другой – отвечаем на сообщения сообщества). Не бойтесь коммуницировать, если задач слишком много – лучше честно скорректировать объем или увеличить бюджет на помощника, чем пытаться тянуть всё и сорваться. Помните, что креативность требует ресурса: чтобы придумывать интересный контент, вам самому нужно где-то брать вдохновение (в жизни, отдыхе, обучении). Уставший, замученный SMM-щик не сможет генерировать классные идеи. Так что забота о себе – это часть работы. Планируйте отпуск от соцсетей, чередуйте интенсивные периоды с паузами. В конце концов, ваша продуктивность и здоровье – это тоже актив для клиента.

Следуя этим рекомендациям, и инфобизнесмены, и специалисты по продвижению смогут успешнее адаптироваться к новым реалиям 2024–2025 годов. Главный общий знаменатель – ориентация на людей и ценность. Тем, кто искренне заботится о результате для учеников и выстраивает с ними долгосрочные отношения, не страшны никакие алгоритмы и кризисы доверия. Онлайн-образование эволюционирует в сторону качества, смысла и сотрудничества – и это, в конечном счёте, делает индустрию лучше для всех участников. Пусть ваш контент будет осмысленным, маркетинг – честным, а клиенты – довольными и лояльными!

Пройдите тест, созданный Gemini по теме данной публикации, чтобы оценить насколько хорошо на практике вы поняли текущую ситуацию на рынке инфобизнеса: