Глобальные тенденции инфобизнеса 2024–2025: аналитический обзор

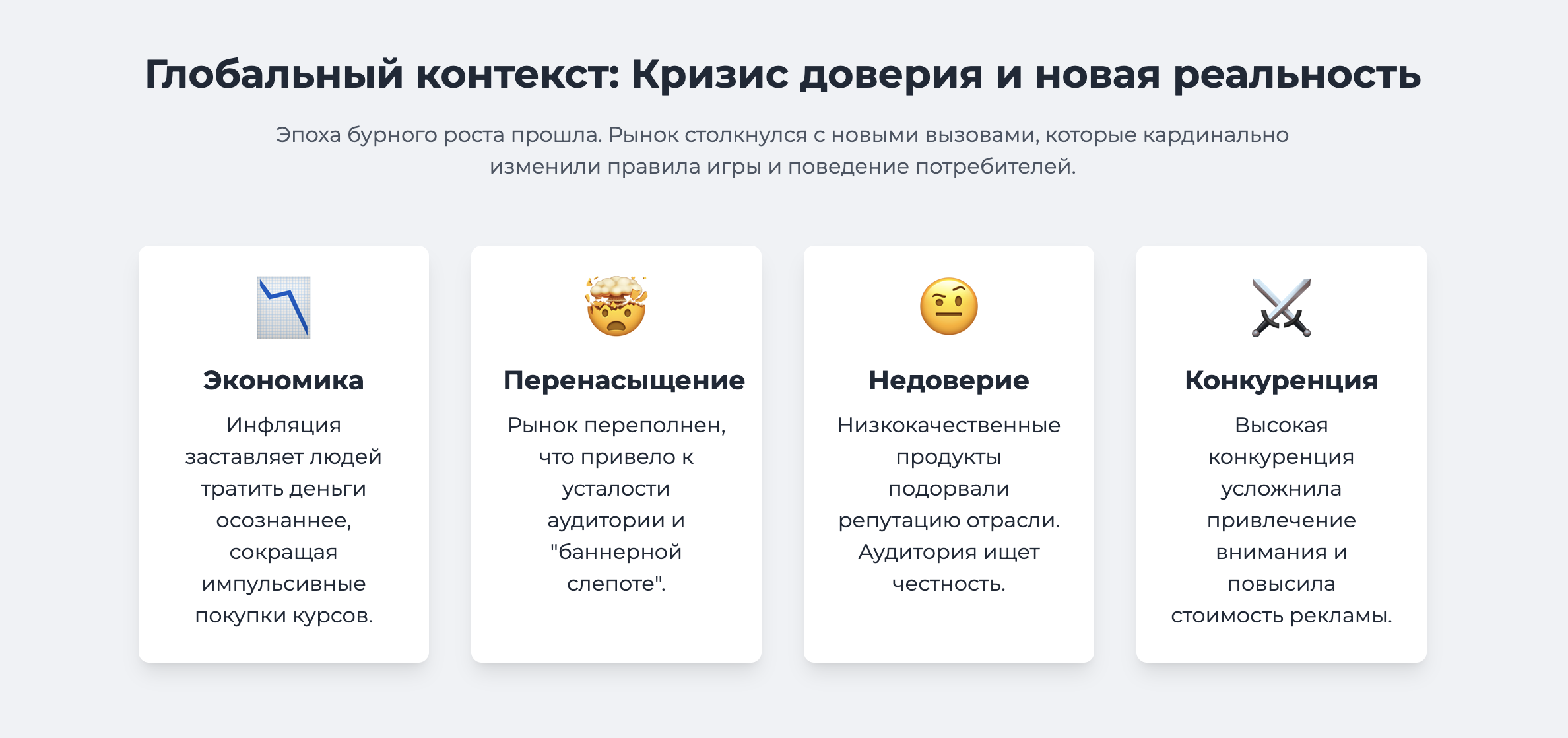

На англоязычных рынках онлайн-образования наблюдается период переосмысления. После бурного роста в пандемийные годы спрос выравнивается, а потребители стали осторожнее из-за экономической неопределённости (инфляция, снижение реальных доходов) и перенасыщения информационным контентом. Люди всё ещё стремятся учиться онлайн – глобальный рынок e-learning продолжает расти двузначными темпами, – но требования покупателей к качеству и ценности продуктов существенно выросли. Ниже подробно рассмотрены ключевые тренды и изменения: как меняется поведение клиентов, с какими проблемами столкнулся инфобизнес, какие форматы и стратегии сейчас работают, а также статистика и мнения экспертов. В конце приведены практические рекомендации, как адаптироваться к этим трендам инфопредпринимателям и SMM-специалистам.

1. Поведение покупателей онлайн-обучения в развитых странах

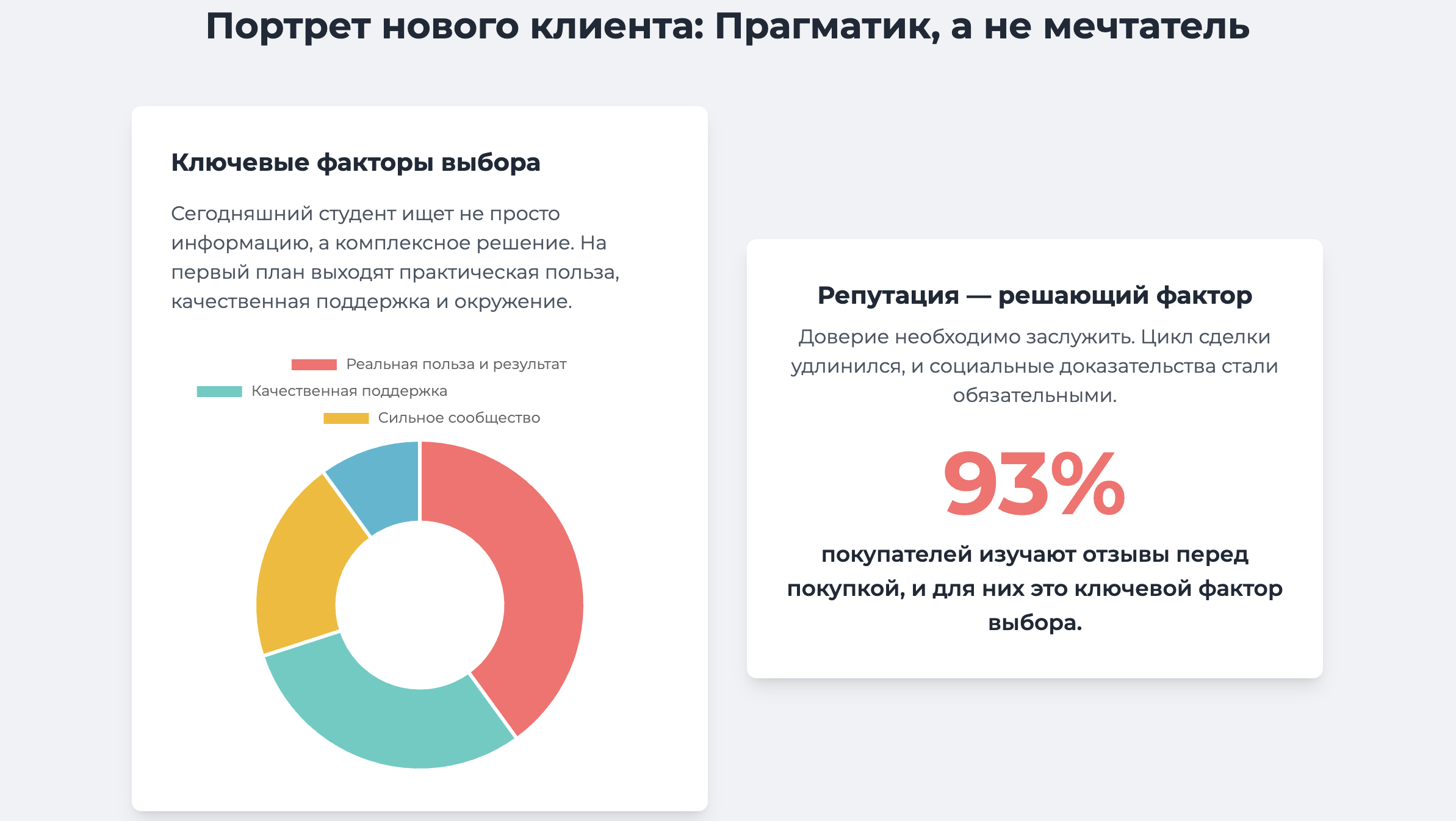

Осознанный подход к выбору. Пользователи в США, Канаде, Великобритании и Европе стали более разборчивыми в покупке цифровых обучающих продуктов. Если раньше импульсивные покупки курсов были распространены, то сейчас цикл сделки удлиняется – люди дольше принимают решения и дотошнее изучают отзывы и результаты предыдущих студентов. По данным отраслевых экспертов, потребители «денег не лишились, но хотят тратить их разумно – это естественный результат того, что прошлые курсы не оправдали ожиданий, усугублённый инфляцией». Проще говоря, многие обожглись на низкокачественных инфопродуктах и теперь прежде чем купить, ищут доказательства на реальную пользу. Современный онлайн-студент ожидает от курса конкретных результатов и навыков, а не просто «информации». Знания в интернете доступны повсеместно и зачастую бесплатно, поэтому платный продукт должен давать больше – например, практику, обратную связь или помощь в применении знаний. «Онлайн-курсы обычно заточены под передачу знаний. Но знание сейчас дешёвое – профессионалам нужна практика и наставничество. Им нужен ментор, а не книга». То есть вместо длительных лекций без поддержки аудитория ценит формат, где можно тут же выполнять задания, получать комментарии к своим ошибкам и постепенно улучшать навыки.

Возросшие ожидания к качеству и формату. Покупатели стали требовательнее к формату обучения. Отмечаются такие изменения в их ожиданиях:

- Длительность и структура. Предпочтение отдаётся более коротким и концентрированным курсам, которые не перегружают лишней теорией. Девиз рынка – «качество важнее количества». Люди хотят ёмкий контент с быстрой отдачей, а не десятки часов воды. Многие признаются, что не доходят курсы до конца из-за нехватки времени, поэтому ценят лаконичность и чёткую структуру. Тренд 2024-2025 года – миникурсы и разбивка большой программы на короткие модули.

- Формат и подача. Устойчив спрос на гибридные форматы: сочетание самостоятельных материалов с живыми сессиями. Аудитория понимает, что полностью курс в записи требует огромной самодисциплины, поэтому ценит наличие живого взаимодействия: вебинаров с разбором вопросов, Q&A с экспертом, небольших групповых воркшопов. Популярны потоковые обучающие группы – когда студенты проходят программу вместе, по расписанию, что даёт чувство ответственности и сообщество сверстников. Это подтверждает общий сдвиг: люди устали учиться в одиночку.

- Уровень поддержки. Клиент ориентирован на сервис: ожидается, что автор курса будет на связи, пусть не лично 24/7, но через кураторов, чаты или форумы. Ответы на вопросы, разбор домашних заданий, мотивационные созвоны – всё это теперь факторы выбора. Если курс без поддержки вообще, многие проходят мимо. Как отмечает один автор, «курсы, где вас предоставляют самим себе, сейчас терпят фиаско. Люди ищут персональную помощь, наставника, группы взаимоподдержки». Наоборот, программы с элементами индивидуальной работы («премиум-пакеты» с коуч-сессиями, обратной связью) получают отличные отзывы и высокие продления подписок.

- Фактор сообщества. Покупатели тянутся к сообществам по интересам. Им важна не только информация, но и окружение единомышленников. Возможность общаться с другими студентами курса, делиться успехами и проблемами, учиться на чужом опыте – всё это повышает ценность продукта. Создание внутреннего комьюнити (в Telegram/Discord/форуме на платформе курса) значительно повышает мотивацию и удовлетворённость учеников. Это особенно важно после изоляции последних лет – люди ценят человеческий контакт в обучении, пусть даже онлайн.

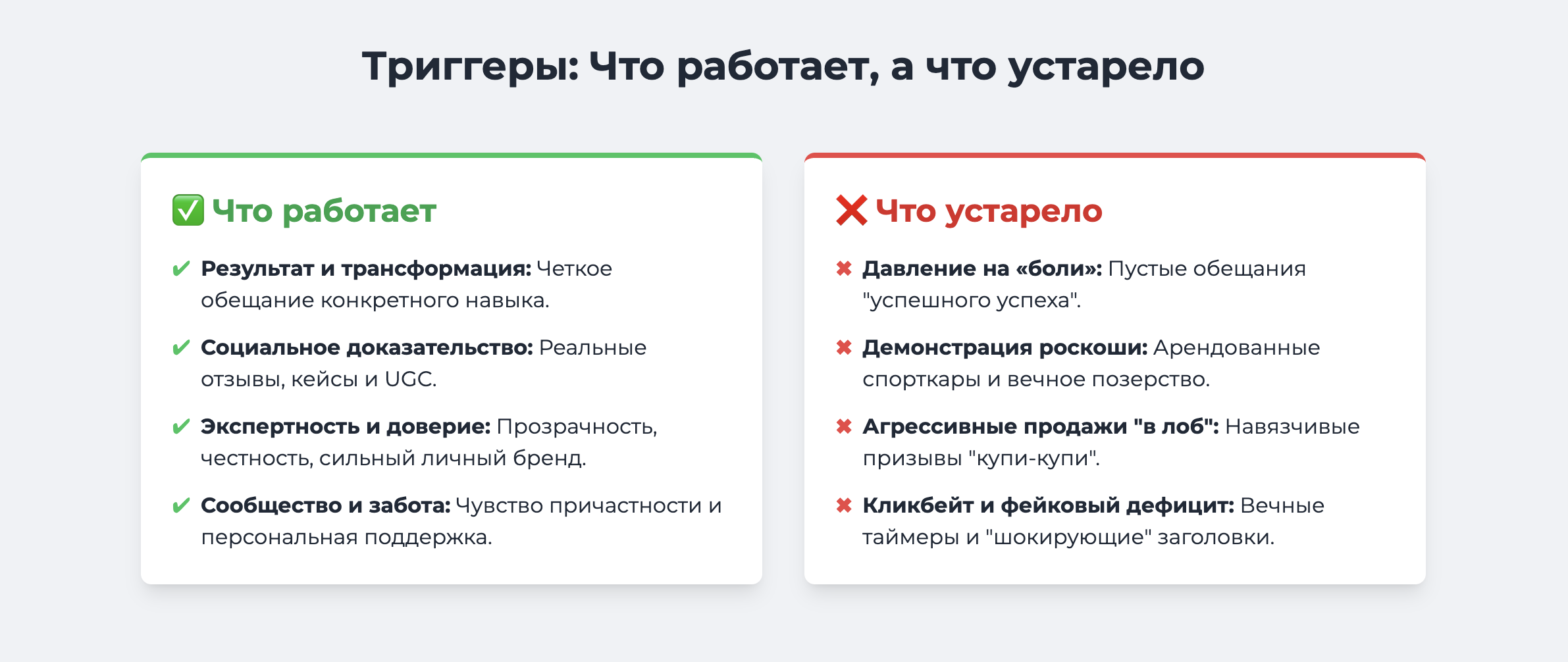

Рациональные мотивы против эмоций. Если раньше маркетинг инфопродуктов часто давил на эмоциональные «боли» и обещал чудесные трансформации («разбогатеешь», «обретёшь счастье»), то современного западного потребителя такими триггерами стало сложнее убедить. Наблюдается сдвиг мотивации: компетенции ценятся выше дипломов и сертификатов. То есть люди идут на курс не ради бумажки, а чтобы приобрести практический навык для работы, бизнеса или личной жизни. Работодатели в развитых странах всё чаще смотрят не на формальное образование, а на умения – этому способствовал бум онлайн-сертификатов от крупных компаний (Google, Meta и др.). Поэтому пользователи выбирают те курсы, что реально помогут закрыть пробел в навыках и показать результат. Спонтанная покупка «на эмоциях» без чёткого понимания пользы встречается реже, потому что аудитория насытилась пустыми обещаниями. В 2025 году каждый хочет понимать, какую конкретную выгоду он получит – новую профессию, повышение дохода, решение личной проблемы и т.д.

Доверие и репутация как решающий фактор. Покупательское поведение сильно изменилось под влиянием кризиса доверия к инфобизнесу (об этом подробнее в следующем разделе). В результате клиенты теперь тщательно проверяют репутацию эксперта и отзывы перед оплатой. 9 из 10 потребителей изучают отзывы прежде, чем принять решение о покупке, причём для 93% людей именно рейтинги и отзывы являются ключевым фактором выбора продукта. Поэтому наличие социального доказательства – реальные кейсы успеха учеников, отзывы с подтверждёнными профилями, независимые оценки – перестало быть «желательно» и стало необходимо. В США, агрегаторы отзывов, и если у курса мало отзывов или они выглядят фальшиво, конверсия резко падает. Ожидания прозрачности тоже высоки: покупатели хотят видеть программу курса до покупки, понимать квалификацию преподавателя, реальные сложности обучения и требуемое время. Приукрашенная реклама без конкретики теперь сразу вызывает подозрение у искушённой публики.

Снижение импульсивных покупок. В эпоху TikTok могло показаться, что у аудитории цель скупать быстрые инфопродукты под воздействием сиюминутного импульса. Однако практика показывает обратное на развитых рынках: импульсные покупки сокращаются, особенно на чек выше $50–100. Потребитель может подписаться на бесплатный вебинар или лид-магнит по вдохновению, но кошелёк открывает не сразу. Требуется несколько касаний: сначала человек потребляет бесплатный контент эксперта (посты, видео, подкаст) – и лишь убедившись в его ценности, рассматривает платное предложение. Этот путь удлинился. Маркетологи отмечают, что необходимо больше “прогревать” аудиторию: через серию писем, полезные видео, мини-курсы или челленджи, прежде чем конвертировать в продажу. Причины – и экономия (многие оптимизируют бюджет, вычеркивая случайные расходы), и информационная усталость (курс должен выделиться, чтобы его купили).

Вывод: современный покупатель онлайн-обучения в США и Европе стал прагматичнее и требовательнее. Он готов платить, но только за действительно качественный опыт: чтобы было понятно, удобно, результативно, с поддержкой и доверительно. Для создателей инфопродуктов это означает, что нужно смещать фокус с агрессивных продаж на построение доверия и ценности в глазах аудитории.

2. Текущие проблемы инфобизнеса: усталость, недоверие и конкуренция

Спад продаж после пандемийного бума. Многие инфопредприниматели на западном рынке заметили в 2022–2023 гг. падение выручки в сравнении с ажиотажным спросом 2020–2021 годов. Эксперты называют это “откатом к норме”: во время локдаунов продажи онлайн-курсов взлетели на беспрецедентную высоту, а затем неизбежно пошли вниз, вернувшись к доковидным уровням. На первый взгляд это выглядит как кризис, хотя объективно спрос не исчез – он просто перестал расти теми же темпами. Тем не менее многие предприниматели субъективно ощущают «просадку», ведь ещё вчера курсы «разлетались сами собой» без особых усилий, а теперь приходится куда больше стараться ради тех же результатов.

Перенасыщение рынка и конкуренция. Барьеры входа в инфобизнес низкие – за последние годы огромное число новых игроков хлынуло на рынок онлайн-обучения. В США и Европе появилось множество коучей, экспертов, авторов школ по всем темам – от финансов до духовных практик. Рынок перенасытился предложениями, и потребителю стало из чего выбирать. Каждая ниша заполняется множеством конкурирующих курсов. Например, на одной только платформе Udemy тысячи курсов по популярным темам; в социальных сетях тоже каждый второй что-то продаёт или продвигает. Таким образом, привлечь внимание аудитории стало труднее: с ростом конкуренции возросла стоимость рекламы, снизились органические охваты (об этом далее), да и просто возник эффект информационного шума. Чтобы выделиться, теперь нужен “extra oomph” – дополнительный импульс для клиента. Средние, заурядные по качеству курсы больше не продаются так легко, как раньше, потому что у людей уже есть альтернатива на расстоянии одного клика.

Усталость аудитории от инфоконтента. За последние годы пользователи поглотили огромное количество вебинаров, интенсивов, марафонов, и многие почувствовали “digital fatigue” – усталость от обилия онлайнового обучения. В соцсетях регулярно мелькают рекламы очередного «бесплатного марафона», которые уже вызывают скепсис. В результате интерес сложнее удержать: потенциальные клиенты менее вовлечённо проходят бесплатные прогревы, многие даже не досматривают вебинары до конца, потому что «где-то это уже видели». Произошло определённое пресыщение форматом. Как пишет маркетолог Рэйчел Мазза, люди «насытились самостоятельным обучением (DIY learning) и теперь больше ищут личного коучинга и практической помощи». То есть однообразные инфопродукты уже не будоражат аудиторию, нужна новая ценность.

Кризис доверия. Массовый всплеск инфобизнеса имел и побочный эффект – возникло много низкопробных продуктов и откровенных мошенников, что подорвало доверие потребителей. В англоязычной среде всё громче звучит критика scam courses. В 2023 году вышло несколько резонансных материалов о том, как люди тратят тысячи долларов на онлайн-курсы, а результата не получают. Социальные сети заполнились негативом: разоблачения фейковых гуру, шуточные видео про “I took an online course and got scammed”. Всё это формирует у широкой аудитории скептицизм ко всем подобным предложениям. В покупательском поведении проявляется кризис доверия: клиенты сомневаются, стоит ли верить обещаниям автора, нет ли подвоха. Например, стали менее эффективны типичные маркетинговые приёмы инфобиза (демонстративная роскошная жизнь тренера, счётчики обратного отсчёта «успей купить» и пр.) – аудитория их распознаёт и реагирует отрицательно. По сути, клиенты устали от хайпа и хотят честности. Это подтверждают и тренды: создатели курсов отмечают, что сейчас крайне важно быть прозрачным, этичным в маркетинге, не давать пустых обещаний, иначе репутацию не сохранить.

Классические воронки дают сбой. Раньше во многих нишах работала стандартная связка: агрессивная реклама → бесплатный вебинар с продающим концом → быстрые продажи курса. Сейчас эта модель показывает хуже результаты. Падает посещаемость вебинаров, конверсия с них снизилась, требуются более длинные цепочки касаний. Многие инфобизнесмены столкнулись с тем, что привычные автоворонки “просели по KPI”. Нужно адаптировать скрипты под новую реальность – аудитория более холодная и это вызов, особенно для тех, кто привык к лёгким продажам: приходится учиться новым стратегиям прогрева, перестраивать контент-стратегию, заново искать подход к клиенту. Те, кто этого не делает, видят «просадку почти на 90%» – таковы оценки отдельных аналитиков для рынка инфопродуктов в некоторых странах (например, в России доходы инфобизнесменов за 3 года упали с 4,5 млрд руб до ~0,5 млрд, и хотя западный рынок более устойчив, тенденция в целом схожа).

Как реагируют создатели? Продвинутые онлайн-предприниматели уже принимают меры, чтобы преодолеть эти проблемы:

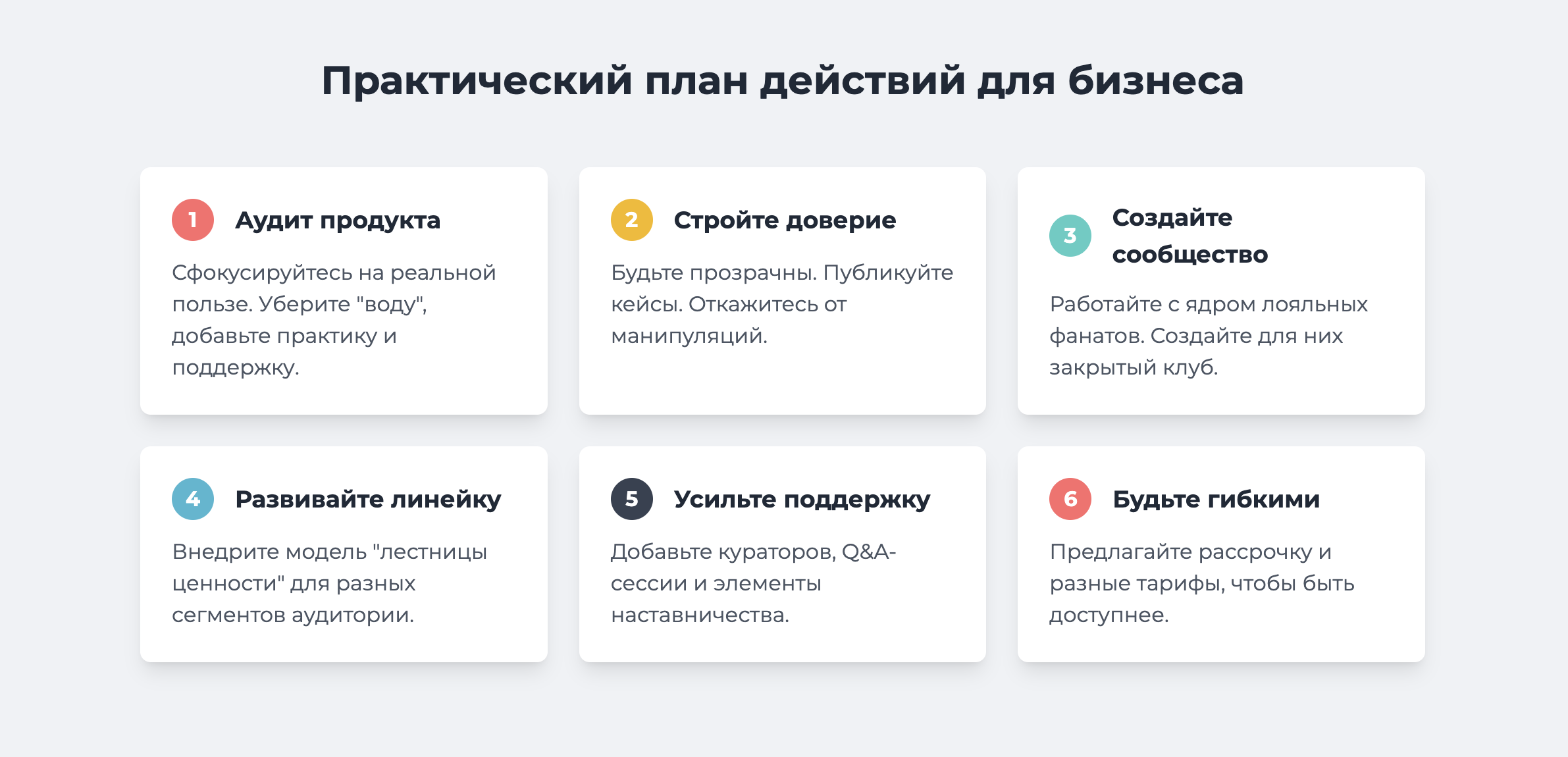

- Дифференциация и ценность. Осознав, что рынок насыщен, они вкладываются в то, чтобы сделать продукт уникальным и действительно ценным. Добавляют практику, превращают курсы в “skill-based” программы (ориентир на навык), приглашают гостевых экспертов, обновляют контент под современные требования. Ставка на результат для клиента – тогда и в шумном рынке сарафанное радио принесёт новых учеников.

- Усиление поддержки и вовлечения. Чтобы бороться с усталостью аудитории, многие авторы начали предлагать больше живого общения и персонализации. Как мы упоминали, добавляются наставники, групповые созвоны, комьюнити-чаты. Это возвращает доверие: ученик чувствует, что о нём заботятся, что он не просто купил “запись и до свидания”. Например, один из создателей рассказывает, что в его комьюнити курс состоит из 21 модуля, и он лично даёт фидбек на каждое задание каждому студенту, плюс проводит 6 живых созвонов в месяц – неудивительно, что участники оценивают такой курс на 9/10. Конечно, это трудно масштабировать, но тренд именно таков: добавить “human touch” в цифровой продукт.

- Прозрачность и честный маркетинг. Чтобы вернуть доверие, многие начали открыто говорить о содержании и ограничениях своих продуктов. Честно перечисляют, чему не научит их курс, сколько усилий потребуется от ученика, каких результатов можно достичь (без сказок о миллионах завтра). Подкрепляют всё реальными историями выпускников, цифрами прогресса. Появился даже термин “этичный запуск”, подразумевающий отказ от манипулятивных техник в продвижении. Это помогает вернуть уважение аудитории: люди видят эксперта как надёжного профессионала, а не как навязчивого продавца.

- Пересмотр ценовой и продуктовой стратегии. Кто-то вводит более гибкие цены (например, предлагает облегчённые версии курса дешевле или наоборот VIP-набор дороже с личной работой). Многие активнее используют рассрочки и подписки, чтобы снизить барьер входа для тех, у кого туго с финансами. Это помогает частично компенсировать влияние инфляции: вместо одной крупной суммы клиент легче соглашается на помесячную оплату. Также на фоне конкуренции часто практикуют скидки для первых потоков, гарантию возврата денег, чтобы снизить риск для покупателя и склонить сомневающихся.

- Уход в смежные форматы или ниши. Некоторые инфобизнесмены, столкнувшись с падением интереса, пивотируются – например, переключаются с B2C-рынка на корпоративное обучение, где спрос стабильнее (компании оплачивают прокачку сотрудников). Другие уходят в консалтинг или агентские услуги, используя свою экспертизу иначе. То есть происходит определённое перераспределение: не всем удаётся удержаться на плаву чисто за счёт курсов, приходится диверсифицировать источники дохода.

Рост выгорания самих создателей. Примечательно, что от “кризиса 2020–2023” страдают не только ученики, но и сами инфопродуктологи. Мазза отмечает «много признаков выгорания среди лидеров мнений, коучей, создателей курсов, даже очень успешных» После нескольких лет гонки многие выдыхаются – кто-то продаёт бизнес, кто-то берёт паузу, а кто-то вообще закрывает проекты (даже если это приносило по несколько сотен тысяч долларов). Причины – эмоциональное истощение, пресловутое PTSD после 2020 (стресс и перегруз за время пандемии теперь сказываются). В итоге некоторые громкие имена уходят с рынка, появляются ниши для новых игроков, но и сигнал: работать по-старому уже тяжело, нужна другая, более устойчивая модель (об этом далее). В целом, инфобизнес переживает переломный момент, требующий переоценки ценностей и методов.

3. Перспективные модели и форматы: что работает в 2025–2030 гг

Несмотря на трудности, индустрия онлайн-образования не стоит на месте. Наоборот, сейчас активно экспериментируют с новыми моделями монетизации и форматами продуктов, стараясь удовлетворить изменившиеся запросы аудитории. Рассмотрим наиболее перспективные подходы, которые показывают хорошие результаты на англоязычном рынке.

Подписки и membership-сообщества. Модель подписки (membership) набирает популярность как устойчивый источник дохода для экспертов. Вместо разовых продаж курсов, создатели предлагают подписаться за ежемесячную плату и получить постоянный доступ к ценности: библиотеке материалов, регулярным встречам, сообществу и пр. Примеры – Patreon и клубы по интересам, закрытые группы с ежемесячным взносом (подписка на все курсы сразу). Почему это работает? Для клиентов небольшая ежемесячная сумма менее ощутима, чем разом выложить $500, плюс они чувствуют, что получают непрерывную поддержку и обновления. А для бизнеса это рекуррентный доход и более тесные отношения с аудиторией. В 2023 году исследование показало, что менее 25% владельцев membership-сообществ вообще используют платную рекламу – основной рост идёт органически за счёт лояльности участников. То есть хорошо выстроенное сообщество само себя поддерживает. Конечно, подписная модель требует постоянно генерировать новый контент и удерживать интерес, но при верном подходе даёт стабильность. Успешные кейсы – например, англоязычные создатели в нише DIY и творчества, которые вместо продажи единичных мастер-классов открыли “виртуальный клуб” с новыми уроками каждый месяц и живым общением. Многие клиенты сидят в таких клубах годами, обеспечивая автору предсказуемый доход.

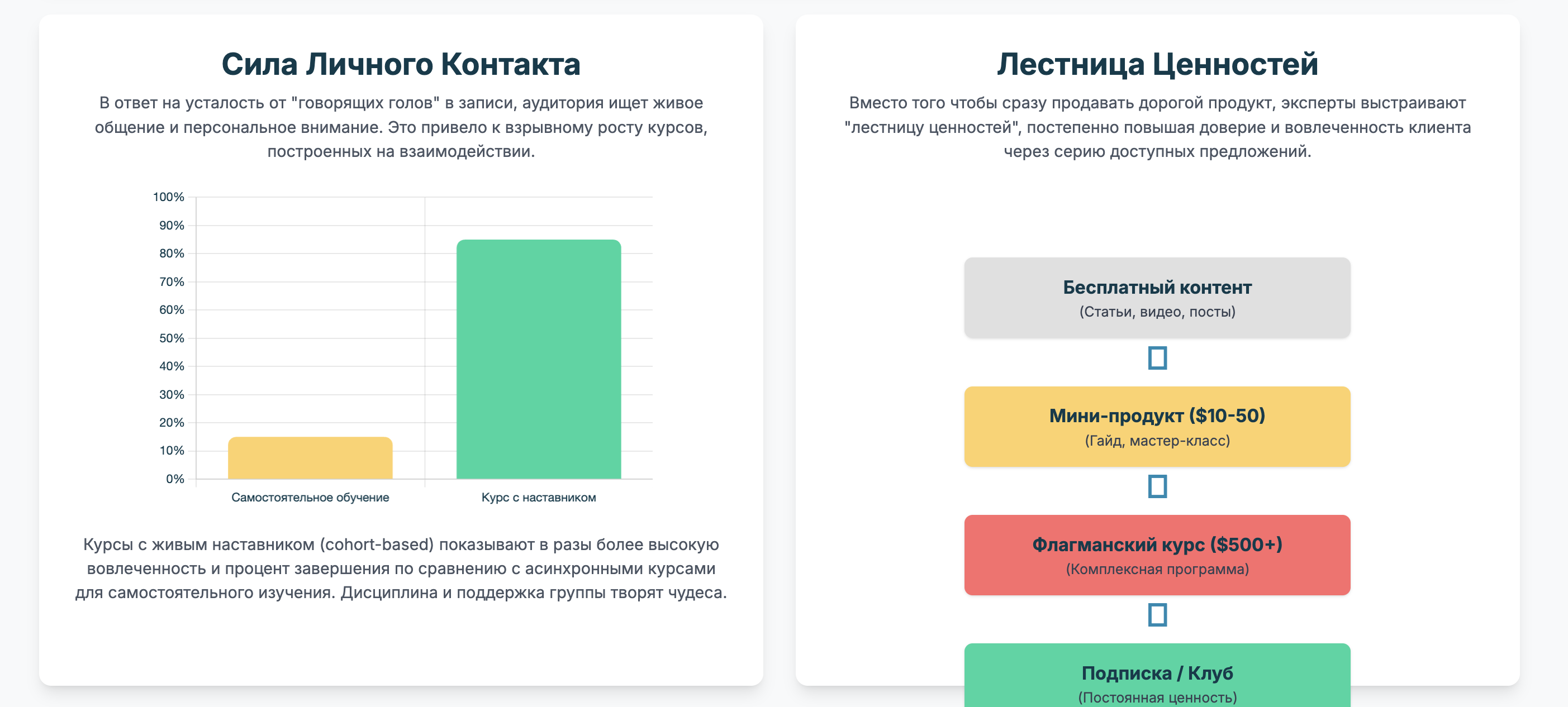

Персонализированное обучение и живое наставничество. Как отмечалось, люди ищут персональный контакт, поэтому коHORT-based courses (курсы с набором группы на определённые даты) стали настоящим трендом. Они длятся обычно несколько недель, идут по расписанию, все участники проходят материалы синхронно, а эксперт ведёт еженедельные живые сессии, отвечает на вопросы, может корректировать программу “на ходу”. По сути, это сочетание лучшего от офлайн-обучения (дисциплина, коллектив) и онлайн-доступности. Примеров масса: платформа Maven привлекает известных специалистов вести коHORT-курсы; в сфере программирования есть школы типа AltAcademy, где группы учатся вместе с наставником. Результаты сильно лучше по вовлечённости: заканчиваемость курсов в разы выше, чем при самостоятельном прохождении курса. Для создателя это возможность продавать дороже (ведь добавляется личная работа) и собирать сильные кейсы успеха учеников. Живое наставничество также проявляется в формате группового коучинга: когда коуч не записанный курс продаёт, а, скажем, 8-недельную программу с еженедельными групповыми созвонами и заданиями. Клиенты получают и структуру, и частично индивидуальное внимание, и поддержку группы. Такие программы часто стоят дороже (несколько тысяч долларов), но «именно они сейчас выстреливают», по словам экспертов: «курсы с элементом личного внимания сейчас на коне».

Мини-продукты и низкопороговые офферы. В ответ на осторожность покупателей распространилась практика делать мини-курсы, микропродукты – что-то ценное, но небольшое и недорогое, чтобы новичок мог «попробовать» эксперта в деле. Это могут быть: короткий видеокурс на 1–2 часа по узкой теме, чек-лист или гайд, небольшая запись мастер-класса, пробный модуль основного курса и т.д. Цена – условно $10–50. Задача – снять возражения у тех, кто не готов сразу инвестировать крупную сумму. Клиент покупает мини-продукт, убеждается в качестве, получает небольшую победу – и затем выше шанс, что он приобретёт флагманский курс или вступит в подписку. Таким образом, формируется value ladder (лестница ценностей): от бесплатного контента → к недорогому продукту → к дорогому. Многие западные маркетологи активно внедряют эту стратегию, и она даёт результат: вместо того чтобы пытаться закрыть человека на $1000 с нуля, они сначала продают ему что-то за $19, собирают его доверие, и только потом апселят на основной оффер. В текущих экономических условиях это выглядит логично и работает лучше прямых продаж дорогих пакетов “в лоб”.

Гибридные программы (blended learning). Ещё один тренд – смешение форматов: онлайн-курсы дополняются офлайн-элементами или практикой “в поле”. Например, курс по фотографии может включать не только вебинары, но и очный воркшоп или фототур для выпускников. Бизнес-тренеры стали устраивать живые ретриты и конференции для своих онлайн-студентов, чтобы усилить связь в комьюнити. В сфере языкового обучения – сочетание самостоятельной работы на платформе с занятиями с репетитором по видеосвязи. Такая гибридность повышает ценность – люди получают лучший опыт из обоих миров. Конечно, это требует больше организации, но и позволяет установить более премиальный ценник. В условиях, когда чисто цифровой продукт сложно продать дорого, добавление физических встреч или личного коучинга оправдывает высокую цену в глазах клиента.

Долгосрочные программы и серийные продукты. Замечена тенденция отходить от формата одноразового курса к формату длительной программы развития. Например, вместо курса на 2 месяца автор предлагает учебный путь на год: сначала базовый модуль, затем продвинутый, затем мастер-группа – своего рода “образовательная экосистема”. Это повышает lifetime value клиента: он не уходит после одного курса, а остаётся дальше учиться. Для учеников плюс – они видят перспективу роста, понимают, куда двигаться после начального уровня. В маркетинге часто так и заявляется: «Пройдя этот курс, вы сможете перейти на следующий уровень программы». Некоторые крупные инфобизнес-школы западного рынка так выстроили линейку продуктов: цепляют бесплатным вводным курсом, затем базовый платный, потом продвинутый, потом эксклюзивный коучинг. Такая стратегия позволяет монетизировать клиента непрерывно, а не разово – что и советуют эксперты.

Расширенные сервисы: консультации, менторинг, трудоустройство. Чтобы повысить ценность, инфопродукты превращают в комплексное предложение. Например, помимо учебных материалов курс включает личные консультации эксперта (или его ассистентов) для разбора индивидуальных вопросов. Или менторство после основного обучения – выпускник ещё 3 месяца получает поддержку ментора по внедрению знаний. В профессиональных нишах (IT, дизайн) всё чаще встречается сервис содействия в трудоустройстве: школа помогает составить резюме, готовит к интервью, иногда даже даёт доступ к вакансиям партнёров. Всё это повышает доверие и желание купить именно этот курс, потому что выгоды очевидны и осязаемы (например: “Мы доведём вас до первой работы в новой профессии”). Конечно, обещания должны подкрепляться реальными кейсами, иначе это пустой маркетинг. Но те, кто реально выстраивает такие экосистемы с консалтингом и карьерной поддержкой, сейчас лидируют на рынке.

Прямые продажи в обход платформ. Модель монетизации через рекламу и спонсорство (когда создатель набирает миллионную аудиторию, а потом зарабатывает на рекламе или брендовых коллаборациях) у инфобизнесменов уходит на второй план. Во-первых, соцсети режут охваты (сложнее набрать миллион), во-вторых, рекламные ставки падают, и это непредсказуемый источник. Поэтому всё больше экспертов стремятся именно к прямым продажам своих продуктов верным фанатам, а не к монетизации через рекламу. Инфлюенсер ≠ инфобизнесмен: первый делает контент и надеется, что платформа и бренды ему заплатят, второй сам создаёт продукт и продаёт его аудитории напрямую. Сейчас многие блогеры переквалифицируются в экспертов с платными продуктами, потому что это надёжнее. Тот же YouTube-канал миллионник может приносить нестабильно (алгоритмы меняются), а 1000 лояльных клиентов, платящих вам напрямую, – гораздо более устойчивый актив. Тренд на создание своего медиабренда: креатор позиционируется уже не просто как развлекательный блогер, а как эксперт, вокруг которого медиапроект (подкасты, статьи, ивенты) и собственные продукты.

Пример для иллюстрации: образовательная платформа Mindvalley (США) последние годы перешла полностью на модель подписки и комьюнити. Вместо продажи отдельных курсов по саморазвитию, они сделали единый membership-доступ ко всем программам, запустили мобильное приложение с ежедневными практиками, сильный форум сообщества. Это удерживает аудиторию надолго. Другой пример – LinkedIn Learning предлагает корпорациям подписку для сотрудников: тысячи мини-курсов по софт-скиллам за фиксированную плату в год. Такая модель в B2B-сегменте тоже процветает, потому что компаниям проще оплатить подписку, чем согласовывать каждый отдельный курс.

Технологические новинки. Нельзя не упомянуть, что в отрасль онлайн-обучения входят и новые технологии, которые тоже влияют на форматы. В 2024 г. стали говорить об использовании AI в курсах – например, чат-боты на базе GPT для поддержки студентов 24/7, которые помогают ответить на типовые вопросы по материалу. Это решает проблему, что эксперт не может быть всегда на связи: ИИ-ассистент подсказал ссылку на нужный урок или объяснил понятие, пока автор спит. Также обсуждается применение AR/VR для иммерсивного обучения (виртуальные тренажёры, симуляции), но это скорее будущее, массово пока не реализованное из-за дороговизны. А вот AI уже реально применяется некоторыми создателями для автоматизации рутины: например, расшифровка и перевод видео, персонализированные рекомендации уроков на основе прогресса ученика, даже генерация практических заданий. Всё это делает онлайн-курсы более адаптивными и персональными. Ключевое – баланс автоматизации и человечности: ИИ берёт на себя технические моменты, а живой эксперт концентрируется на мотивации, общении, подаче страсти. В итоге комбинированный подход «люди + технологии» задаёт новый стандарт качества образовательного продукта.

Подытоживая, перспективные модели инфобизнеса сейчас строятся вокруг большей ценности и гибкости для клиента. Вместо того чтобы впихнуть всем один и тот же длинный курс, успешные игроки предлагают выбор форматов (самоостоятельно, с наставником, в группе), гибкие финансовые условия, постоянную поддержку и путь роста. Идеология смещается от разовой продажи инфопродукта к долгосрочным отношениям с аудиторией, где монетизация идёт через разнообразные каналы (подписка, апселлы, мероприятия), а клиент чувствует себя частью сообщества и получает пользу постоянно.

4. Стратегии продвижения: что работает и что устарело

Продвижение инфопродуктов – сфера, которая, пожалуй, наиболее динамично меняется под влиянием соцсетей и поведения аудитории. Рассмотрим актуальные подходы в SMM и контент-маркетинге для ниш онлайн-образования, а также то, что уходит в прошлое.

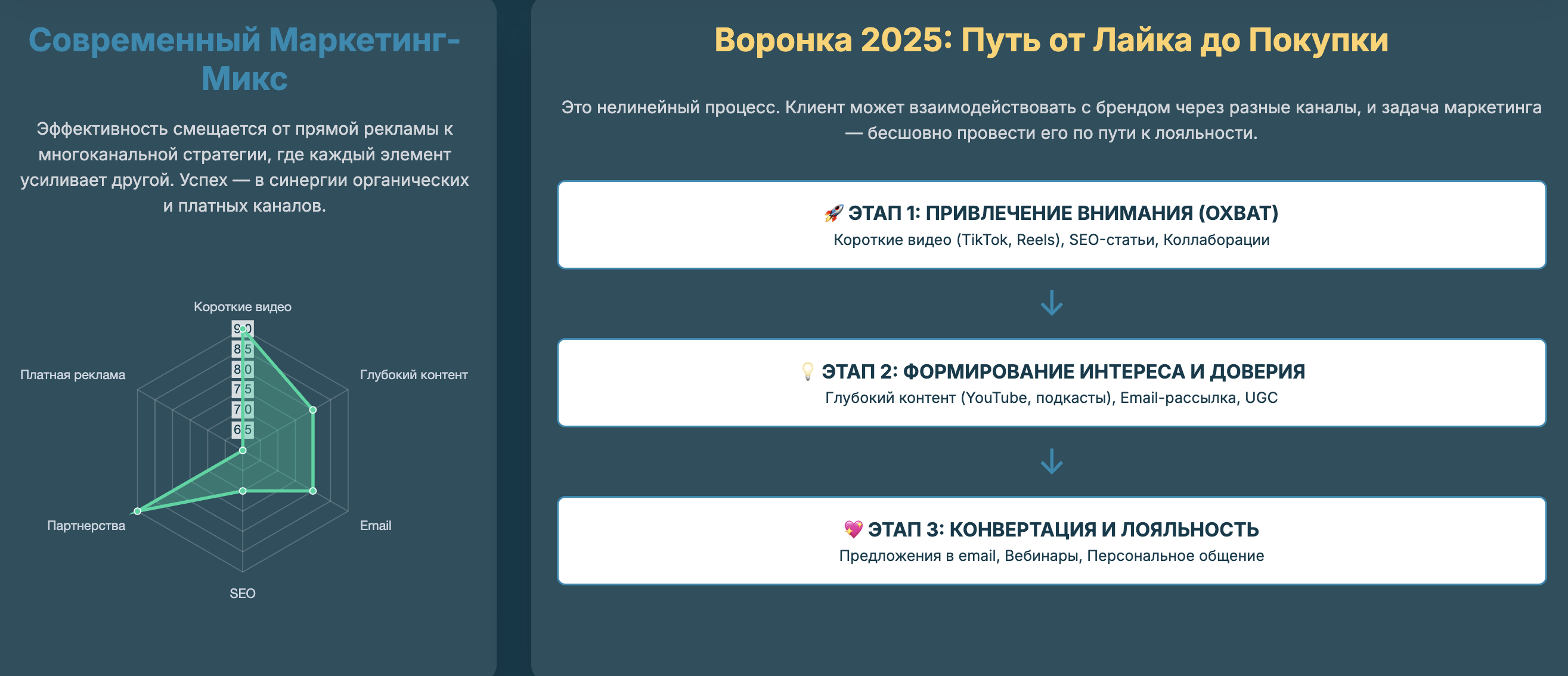

Король контента – короткое видео. Short-form video (короткие вертикальные видео до 60 секунд) остаётся главным трендом социальных медиа. Согласно опросам маркетологов, короткие видео дают самый высокий ROI среди всех форматов контента и именно в них бренды планируют больше всего инвестировать в 2025 году. Для продвижения обучающих продуктов это означает, что TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts и аналогичные форматы – мощный инструмент привлечения внимания. Креаторы, которые научились упаковывать ценный микросовет или инсайт в динамичное 30-секундное видео, собирают миллионы просмотров и приводят толпы новых подписчиков. В англоязычном инфобизнесе есть кейсы, когда неизвестный преподаватель через серию вирусных TikTok про свою тему набирал аудиторию и успешно запускал свой курс. Short-form контент хорошо работает на верху воронки – чтобы о вас узнали. Однако стоит помнить: одно дело лайкнуть ролик, другое – купить курс. Поэтому связка коротких видео + дальнейший прогрев стала стандартом. Короткие ролики используются для привлечения трафика и возбуждения интереса, но затем автора переводит аудиторию на более длинный формат (например, YouTube-канал, вебинар или рассылку), где уже раскрывает тему глубже и продаёт. Устаревшим же можно считать игнорирование этого формата: кто по старинке делает ставку только на текстовые посты в Facebook или статичные картинки, теряет охваты, так как алгоритмы явно продвигают видео-контент.

Сдвиг к более глубокому контенту. Интересно, что параллельно с бумом коротких видео происходит ренессанс долгого содержания у тех, кто строит экспертный бренд. Почему? Короткие клипы привлекают внимание, но доверие и статус эксперта лучше всего формируются через лонгриды, часовые подкасты, подробные гайды. Пользователи, которым действительно интересна тема, будут читать/смотреть более долгий контент, и именно там убеждаются в компетентности автора. Поэтому многие инфобизнесмены заводят YouTube-шоу, подкасты, пишут статьи на Medium или делают e-mail рассылки с глубокой аналитикой. Такой контент отсеивает случайных, зато превращает заинтересованных в фанатов. В 2024 году прослеживается тренд: качество и осмысленность контента важнее гонки за лайками. Как отмечено в инфографике, вместо бесконечной «гонки за вовлечённостью» – фокус на ценности и связи с аудиторией. Это значит, что метрика успеха для эксперта – не столько число просмотров, сколько количество людей, которые действительно получили пользу и начали доверять. Поэтому устаревает подход выкладывать кликабельные, но пустые посты ради охвата. Алгоритмы тоже меняются: например, в LinkedIn и Facebook стали приоритезировать посты, которые удерживают внимание (т.е. более длинные, содержательные). Практический вывод: эффективна комбинация — короткие видео для первичного охвата + длинный контент (видео/текст) для создания лояльного ядра.

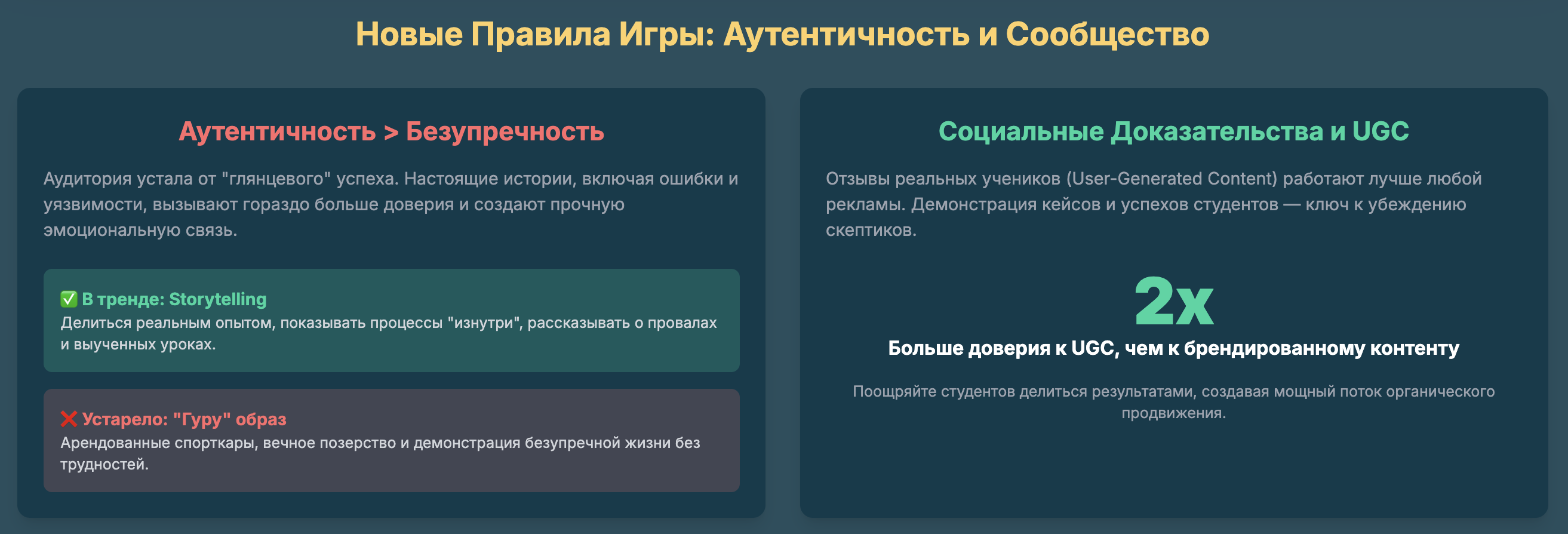

Authentic SMM vs. glossy SMM. Аудитория ценит аутентичность. Это глобальный тренд в соцсетях: пользователям надоел отполированный, идеальный образ экспертов, они хотят видеть настоящих людей с их экспертизой и уязвимостью. Поэтому в продвижении инфопродуктов работает более человечный тон: автор делится не только успехами, но и ошибками, рассказывает реальные истории (в том числе где что-то не получилось и как он преодолел трудности). Такой контент вызывает больше доверия, чем безупречная картинка «смотрите, какой я гуру». Устаревает, соответственно, вычурный имидж инфобизнесмена с арендованным спорткаром и вечным позёрством – современная западная аудитория скорее посмеётся над таким. Storytelling и личный бренд выходят на первый план. Эксперт продвигает не только продукт, а себя – через истории, взгляд на мир, ценности. Это сближает с аудиторией и формирует эмоциональную связь, которая в итоге способствует продажам.

Роль платной рекламы. Таргетированная реклама в Facebook/Instagram и Google остается важным каналом привлечения лидов, но её эффективность снизилась по сравнению с прежними годами. Виной тому и рост конкуренции (ленты переполнены рекламой курсов), и проблемы с таргетингом после обновлений конфиденциальности (например, ограничения отслеживания на iOS). Стоимость лида выросла. Поэтому бюджеты перераспределяются: больше внимания на органические каналы и на коллаборации, а платную рекламу используют точечнее. Например, делают рекламу не на холодную аудиторию сразу купить, а на подписку на бесплатный продукт (лид-магнит), чтобы далее греть в email. Или же таргетируют ремаркетингом тех, кто уже знаком с брендом, для дожима. Проще говоря, реклама стала частью комплексной стратегии, а не волшебной кнопкой «привёл трафик – получил продажи». Те, кто раньше полагался только на Facebook Ads, теперь осваивают контент-маркетинг, SEO и PR.

Возвращение email-маркетинга. Электронная почта, хоть и считается «старичком» в маркетинге, переживает новое признание. Снижение надёжности социальных платформ (охваты падают, аккаунты могут блокировать) заставляет экспертов усиливать свои email-базы. Преимущество email – вы владеете контактами и можете доносить длинные разъяснения напрямую в почту человека. По сравнению с лентой соцсети, где сообщение тонет в потоке, письма гарантированно дойдут (пусть не все откроют, но у лояльной аудитории open rate 30–50% вполне реален). Сейчас многие активно предлагают бесплатные полезности в обмен на email (чек-листы, мини-курсы), а затем выстраивают email-воронки: серию писем с пользой, кейсами, прогревом и в итоге с оффером купить. Хорошо сделанная такая серия может приносить стабильные продажи на автопилоте. Конечно, важно, чтобы рассылка была не навязчивой, а ценной – иначе люди отпишутся. Тренд на персонализацию здесь тоже проявляется: сегментирование базы, отправка разных писем в зависимости от интересов подписчика, триггерные цепочки по действиям (открыл письмо – получил продолжение, не открыл – другое и т.п.). Инструменты CRM автоматизации (ActiveCampaign, HubSpot, GetResponse и др.) позволяют это реализовывать даже небольшим бизнесам. В целом, email-маркетинг снова в моде как противоядие от непредсказуемости соцсетей.

TikTok и Reels для органического охвата. Несмотря на усталость от контента, абсолютно игнорировать вирусные площадки нельзя. TikTok продолжает генерировать звёзд из ниоткуда – его алгоритмы могут показать ваш ролик тысячам людей без подписчиков, если контент цепляет. Многие преподаватели языков, например, получили наплыв студентов благодаря тиктокам с забавными скетчами про изучение языка. Shorts на YouTube тоже начинают привлекать аудиторию к каналам. Instagram Reels – сейчас практически обязательный формат, чтобы рос аккаунт. Однако важен нюанс: нужно адаптировать содержание под каждую платформу. То, что работает в TikTok (супербыстрые, трендовые мемы), может не подойти для более профессиональной аудитории в LinkedIn или YouTube. Маркетологи советуют перепубликовать контент: например, сняли одно вертикальное видео – с небольшими правками используйте и в TikTok, и во ВКонтакте (если на русскоязычную аудиторию), и в YouTubeShorts. Это повышает охват при минимальной дополнительной работе.

SEO и контент-маркетинг. Старый добрый поисковый трафик тоже приносит клиентов, особенно в нишах, где люди гуглят решения своих проблем. В 2024 г. SEO всё ещё актуально: многие эксперты ведут блоги, отвечая на популярные запросы («как освоить UX-дизайн с нуля» и т.п.), продвигают статьи в поиске и через них привлекают аудиторию на свои продукты. Правда, стоит учитывать, что конкурировать с крупными контент-платформами тяжело, и SEO – это игра вдолгую. Тем не менее, точечные стратегии работают: например, лэндинг страницы курса оптимизируют под запрос «курс по ____ онлайн с сертификатом» – и если удаётся выйти в топ в своём регионе, это стабильно даёт продаж. Также видео на YouTube являются частью SEO (YouTube – второй по величине поисковик). Многие делают обучающие видео с ключевыми словами в заголовках, и таким путём собирают целевых зрителей, которых потом конвертируют.

Социальное доказательство и UGC. В продвижении курсов сейчас крайне важно демонстрировать отзывы и успехи учеников (social proof). Если раньше хватало пары цитат на лендинге, то теперь этого мало – люди хотят видеть настоящие истории в динамике. Поэтому используется формат UGC (User-Generated Content): поощрять студентов делиться своими результатами в соцсетях. Например, участники выкладывают посты «я прошёл курс Х, вот чему научился», тегают автора – и это работает лучше любой рекламы, потому что искренний отзыв реального человека. Платформы вроде LinkedIn даже имеют специальные разделы «Licenses & Certifications», где выпускники могут добавить сертификат курса – это тоже видимый социальный доказатель (потенциальный покупатель видит, сколько людей уже получили этот сертификат). Маркетологи советуют прямо интегрировать сбор отзывов в процесс: после завершения курса предлагать ученикам оставить видеоотзыв, делать конкурсы кейсов среди выпускников и т.д. Практика крупных игроков показывает, что кейс-стади – мощный контент для продвижения. Например, компания Coursera в своих рассылках регулярно рассказывает истории студентов, которые сменили карьеру благодаря их курсам, подкрепляя цифрами (повышение зарплаты на X% и т.п.). Такой контент убеждает скептиков лучше, чем десяток рекламных обещаний.

Коллаборации и партнерства. В условиях дороговизны рекламы в одиночку, на первый план вновь выходят партнёрские запуски и коллаборации. Это может быть взаимопиар с другим экспертом, чья аудитория смежна. Например, коуч по карьерному росту сделает совместный прямой эфир с экспертом по ораторскому мастерству – тематика дополняющая, обменялись аудиториями. Или инфобизнесмены проводят вместе онлайн-конференцию/саммит, привлекая свои комьюнити. Также популярна партнёрская программа (affiliate): автор курса платит комиссию (20-50%) партнёрам, которые приведут платящих учеников через свои рекомендации. В англоязычном пространстве это распространено: есть целые сети аффилиатов, готовых рекламировать твой курс за % с продажи. Что устарело: разрозненное продвижение в одиночку. Сейчас выигрывает подход “win-win” сотрудничества. К примеру, крупные образовательные платформы (Udemy, Skillshare) позволяют независимым авторам выйти на их аудиторию, хотя и за долю дохода. Локальные школы объединяются, чтобы создать более привлекательный комплект предложений (например, покупаешь основной курс и получаешь бонусом мини-курс от партнёра). Взаимные упоминания в подкастах, гостевые посты в блогах – всё это тоже возвращается как эффективный метод растить охват без прямых затрат.

SMM-подходы, которые теряют эффективность:

- Clickbait и агрессивные продажи в лоб. Как отмечалось, аудитория стала умнее и негативно реагирует на кликбейт («шок! сенсация!») и откровенный спам «купи-купи». Сейчас такой стиль скорее навредит репутации. Гораздо лучше работает educational marketing – когда в самом контенте уже есть польза, а продукт продаётся мягко как логическое продолжение.

- Фокус только на метриках тщеславия. Гнаться за количеством подписчиков, лайков – бессмысленно, если эти подписчики не конвертируются. Многие микро-инфлюенсеры с 5–10 тыс. подписчиков, но очень вовлечённых, зарабатывают больше, чем аккаунты с миллионом ботов. Поэтому устарело мерить успех в соцсетях только цифрами охвата; важно качество аудитории.

- Штампованные однообразные форматы. Например, однотипные вебинары-продажники по шаблону «45 минут пользы, 15 минут впаривания» – это уже все видели. Или лендинги с кричащими заголовками типа «Заработай $100к за месяц» – вызывают смех. Устаревает и пренебрежение мобильными форматами: сейчас контент mobile-first обязателен (большинство читает и смотрит с телефона), поэтому длинные PDF-презентации без адаптации под смартфон – прошлый век.

Практика крупных игроков: крупные онлайн-школы в США (например, Udacity, edX) много инвестируют в контент-маркетинг и SEO, публикуют исследования, проводят бесплатные вебинары с реальной ценностью, чтобы привлечь аудиторию. Нишевые игроки, у которых нет таких ресурсов, берут персональным брендом основателя, CEO школы активно ведёт соцсети, выступает в подкастах, делится экспертным мнением – люди начинают ему доверять и уже через это приходят на продукты компании. Также все заметили тренд коротких экспертных видео в LinkedIn и Twitter (ныне X): даже руководители крупных EdTech-компаний публикуют короткие советы на видео, чтобы повысить охваты – следуют общему SMM-тренду.

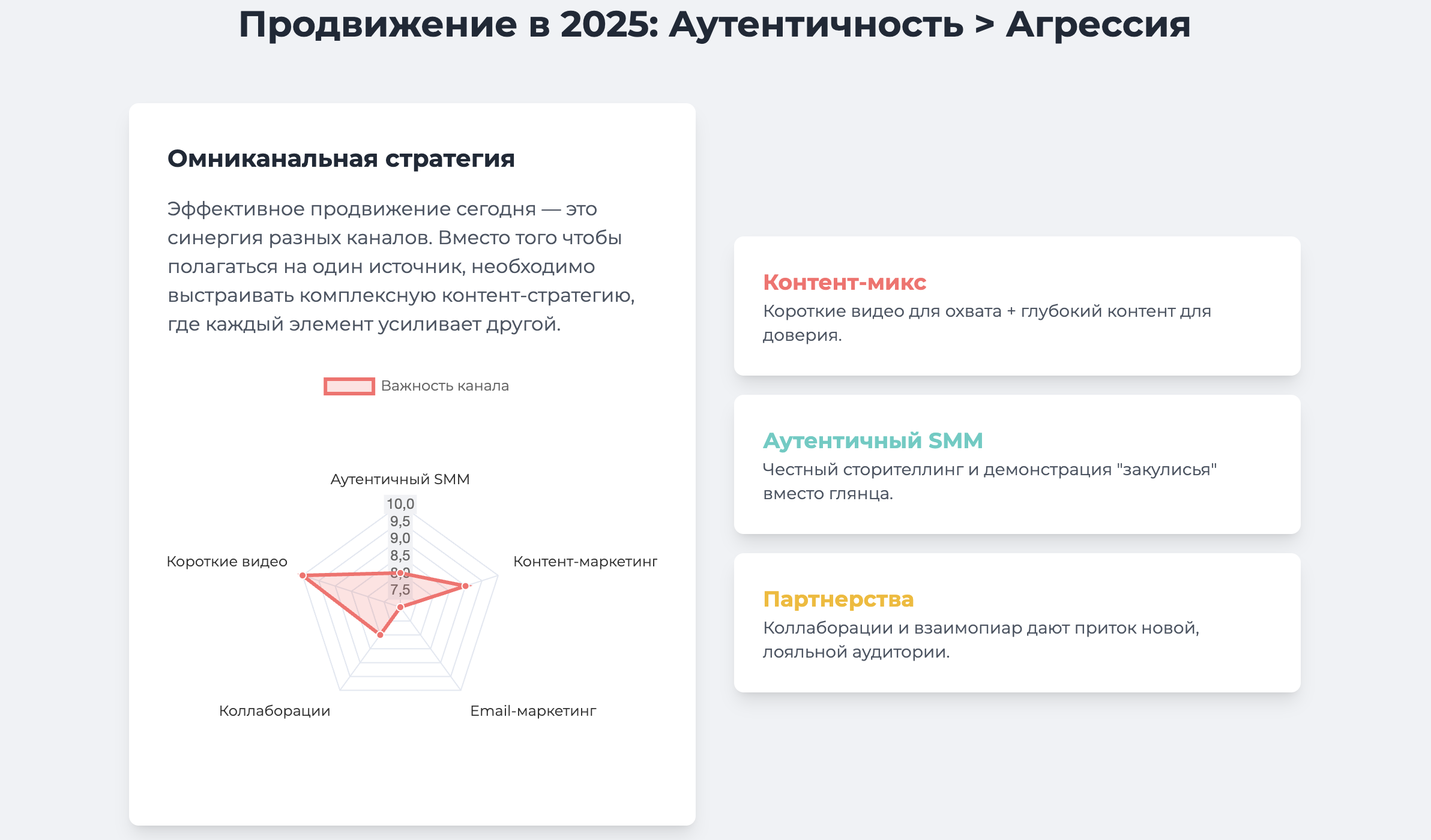

Итого, стратегия продвижения 2025+ выглядит так: многоканальный подход (омниканальность), сочетание короткого вирусного контента и глубокого экспертного, упор на доверие через истории и доказательства, использование партнёрств, а не только платной рекламы, и активное вовлечение комьюнити (UGC). Всё это помогает бороться с падением органических охватов и выстраивать аудиторию, которая не просто пролистнёт ваш пост, а станет последовательным учеником.

5. Воронки продаж и автоматизация: новые модели и ошибки

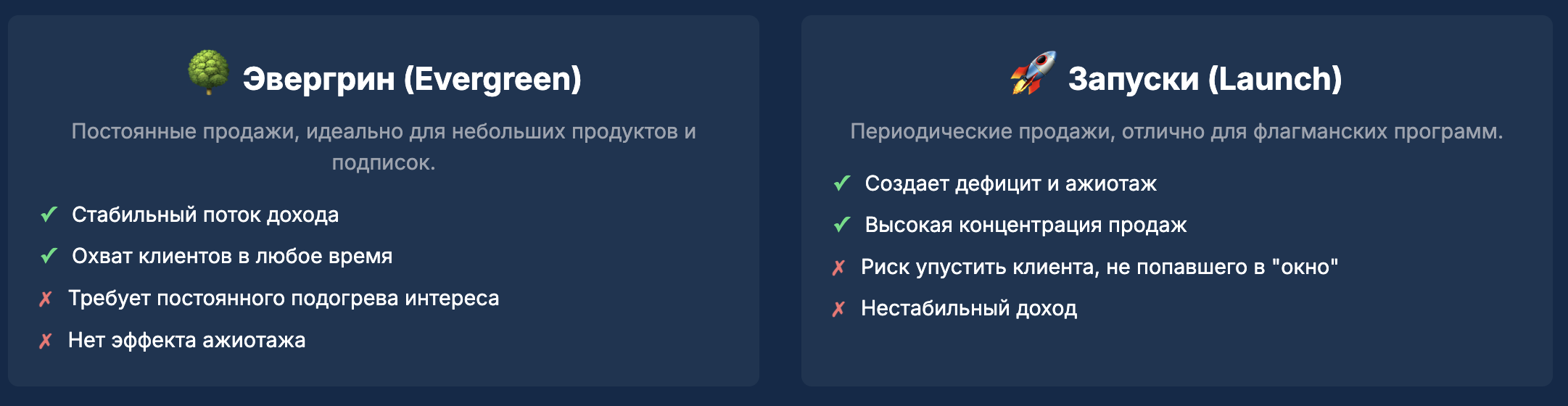

Эвергрин vs. запуски. В сообществе инфомаркетологов долго обсуждается дилемма: продавать курсы на постоянной основе (evergreen) или периодическими запусками (coHORT launch). В 2024 году стало ясно, что работают оба подхода, но с нюансами. Многие эксперты склоняются к гибридной модели: основные флагманские программы продаются через ограниченные запуски несколько раз в год (создавая ажиотаж), а более мелкие продукты и подписки продаются по evergreen-воронке круглогодично. Практика показывает, что “дефицит” (ограниченное время набора) действительно стимулирует продажи – люди не откладывают решение в долгий ящик.

Однако полагаться только на запуски рискованно: если человек пропустил окно, он может уйти к конкуренту. Поэтому важно иметь механизм захвата тех, кто интересуется вне периода продаж. Как советует специалист, нужно давать ценность бесплатно (например, через вебинары, мини-курсы), чтобы потенциальный клиент дождался следующего запуска, а не ушёл.

Для evergreen-воронок главный вызов – поддерживать интерес без дедлайна. Тут на помощь приходят маркетинговые трюки: специальные бонусы, ограниченные предложения внутри evergreen. Например, человек подписался на рассылку – и для него персонально запускается акция «купите в течение 5 дней со скидкой/бонусом». Технически это evergreen (каждому новому подписчику триггерится своя последовательность), но психологически создаётся эффект запуска. Также ключевое – постоянно напоминать о своём курсе в контенте. Ошибка многих, кто пробует evergreen: «они забывают рассказывать аудитории о своём курсе регулярно, боясь показаться навязчивыми». В итоге люди просто не знают о продукте. Эксперт Мара Кучирек говорит: встречала случаи, когда создатель жалуется на нулевые продажи по evergreen, а на его сайте курс вообще не найти – спрятан, на соцсетях не упоминается. Вывод: автоворонка должна быть подкреплена активным продвижением, новизной, инфоповодами. Если курс продаётся всегда, придумайте, как периодически обновлять его позиционирование (добавлять новые модули, объявлять “рождественскую скидку”, делиться свежими отзывами). Новинка привлекает внимание – даже внутри evergreen-модели нужно создавать ощущение новизны.

Инструменты и платформы. Для построения автоворонок создатели активно используют специализированные платформы all-in-one (Kajabi, Thinkific, GetCourse и др.), которые позволяют связать лендинги, оплату, email-рассылки, LMS в единую систему. В англоязычном сегменте популярны ClickFunnels и LeadPages для быстрого создания посадочных страниц с конверсией, ActiveCampaign или ConvertKit для e-mail серий. Многие переходят на CRM для небольшого бизнеса (например, HubSpot бесплатный тариф) – чтобы отслеживать путь каждого лида и не потерять тех, кто заинтересовался. Появляются и новые решения: в частности, платформы для чат-воронок (через Facebook Messenger, WhatsApp или Telegram), где бот проводит пользователя через цепочку вопросов и предложения. Это отвечает тенденции, что люди всё чаще сидят в мессенджерах, а email могут не читать.

Автоматизация vs. ручная работа. Современная воронка – это сочетание автоматических цепочек и точек с ручным вмешательством. Полностью автоматическая схема (клиент сам пришёл → купил без общения с человеком) работает в основном для недорогих продуктов. Если продукт дорогой или требующий доверия, часто необходим элемент живого общения. Например, на финальном этапе воронки менеджер или сам автор может связаться лично с тёплым лидом: провести бесплатную консультацию, ответить на последние вопросы. Многие инфобизнесмены вводят этап продающих созвонов для high-ticket программ (индивидуальный коучинг, дорогие курсы) – человек подаёт заявку, с ним созваниваются, знакомятся, и конверсия после такого общения очень высокая. Да, это не масштабируется как авторассылка, но при среднем чеке $2000+ оно того стоит. Также ручной труд нужен в сообществах и прогреве: даже если рассылка автоматическая, в чате комьюнити живое модераторство, эксперт выходит в прямые эфиры и т.д. Автоматизация рутинных касаний – это прекрасно, но человеческий фактор остаётся критичным для установления эмоциональной связи.

Изменения в клиентском пути. В 2020 г. можно было получить лид, прогреть его вебинаром и закрыть продажу за неделю. Сейчас, как отмечалось, путь удлинился: “узнал → заинтересовался → доверился → купил” может растянуться на месяцы. Соответственно, воронка стала более многоступенчатой. Часто выделяют несколько фаз:

- Лид-магнит и подписка. Клиент впервые сталкивается с брендом через полезный бесплатный материал (мини-курс, чек-лист, тест, марафон) и оставляет свой контакт.

- Нюртюринг (nurturing). Далее следует серия контентных касаний: письма с советами, статьи, видео, кейсы. Цель – сформировать доверие, экспертность, показать проблемы и их решения.

- Пре-продажа (soft sell). Затем предлагают недорогой продукт или пробную версию, чтобы человек сделал маленький шаг (например, символическую оплату $10). Это отсекает совсем несерьёзных и переводит лид в разряд покупателя.

- Основное предложение. Тем, кто вовлёкся, выдвигают оффер основного курса/программы, часто с ограничением во времени или бонусами.

- Дожим и работа с возражениями. Тем, кто не купил, но проявил интерес (открывал письма, ходил на вебинар), даются дополнительные касания: персональные письма с ответами на частые вопросы, истории успеха, прямой контакт.

- Онбординг и удержание. Тех, кто купил, нужно качественно вовлечь в обучение (это тоже часть воронки в широком смысле – влияет на LTV). Им высылают последовательность welcome-писем, приглашают в сообщество, напоминают о начале занятий и пр. Это автоматизируется через LMS.

- Повторные продажи (upsell, cross-sell). Удовлетворённым клиентам на основе данных (какой курс прошёл, какие интересы) через некоторое время поступают предложения других продуктов или более продвинутого уровня обучения.

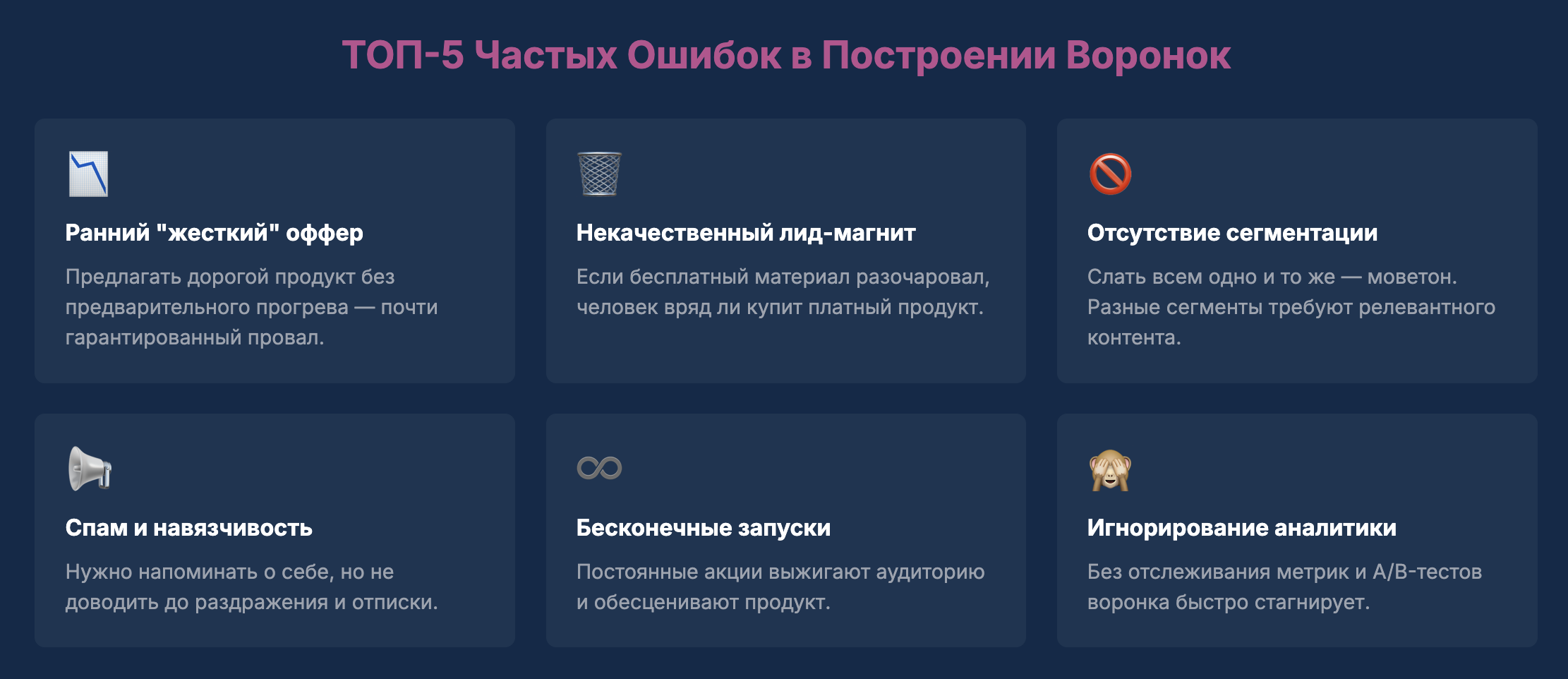

Частые ошибки в построении воронок:

- Слишком ранний “жёсткий” оффер. Предлагать дорогую продажу незнакомому лиду – почти гарантированный провал сейчас. Нужно сначала дать ценность. Ошибка – гнать трафик на лендинг с покупкой без промежуточного “разогрева”.

- Некачественный лид-магнит. Если бесплатный материал сделан впопыхах и разочаровал человека, он вряд ли купит платное. Сейчас стандарт – «отдайте лучшее бесплатно», чтобы доказать свою крутость. Это требует затрат, но иначе сложно выделиться. Плохой лид-магнит = слитый трафик.

- Отсутствие сегментации. Всем подписчикам шлют одну и ту же серию писем – это уже моветон. Разные сегменты (новички vs продвинутые, интересующиеся разными темами) должны получать релевантный контент. Иначе часть писем будет неинтересна и люди перестанут их читать вовсе.

- Спам и навязчивость. Баланс тонкий: нужно напоминать о себе, но не доводить до раздражения. Если бомбардировать пользователя письмами каждый день без его явного согласия или DM в соцсетях без повода – можно вызвать негатив и отписку. Куда эффективнее комбинировать каналы (например, чередовать email и ремаркетинг-рекламу, а в личные сообщения писать только по делу, если сам проявил интерес).

- Непрерывный запуск без отдыха аудитории. Некоторые, напуганные падением продаж, начинают устраивать запуски и акции каждый месяц, выжигая тем самым доверие ядра аудитории. У людей создаётся впечатление бесконечной распродажи, ценность обесценивается. Эксперты советуют планировать циклы контент vs. продажи. Невозможно всё время продавать – нужно давать периоды, когда вы просто делитесь инфо без оффера, иначе аудитория “остынет” к любым вашим предложениям.

- Недоиспользование аналитики. Сейчас есть масса метрик на каждом шаге воронки (CTR писем, % досмотра вебинара, конверсия страницы, CAC, LTV и пр.). Частая ошибка – не отслеживать эти показатели и не оптимизировать. Успешные игроки постоянно тестируют: разные заголовки писем, разные офферы, таргетинг. Те же лендинги проводят A/B тесты (например, вариации заголовка – какой даст выше конверсию). Без таких улучшений воронка может стагнировать.

Автоворонки с человеческим лицом. Лучшие практики сейчас стремятся сделать воронку менее роботизированной, более персональной. Например, отправка триггерных писем от лица основателя с именем, а не от бездушного бренда. Использование видеообращений в цепочке (не только текст – а видео, где эксперт говорит: “Привет, рад что вы с нами, вот что вас ждёт…”). Это повышает доверие и отклик.

Платформы автоматизации. Worth mentioning: появились решения, которые упрощают новичкам создание воронок – конструкторы с шаблонами. Но важно понимать, что технология – лишь инструмент. Главное – стратегия и понимание психологии клиента. Воронки «под ключ» иногда продаются как магия, но без адаптации к вашей аудитории они не сработают.

Резюмируя: успешные воронки 2025 – это гибкие, многоступенчатые и в то же время персонализированные пути клиента, которые сочетают автоматизацию (для эффективности) и ручную поддержку (для эмпатии). Они строятся на данных и постоянном улучшении. И очень важно – содержание воронки (контент писем, вебинаров и пр.) должно резонировать с потребностями клиента, быть действительно интересным. Воронка – это продолжение вашего обучения, только до продажи: начинайте обучать и помогать ещё до того, как получили деньги, тогда велика вероятность, что деньги всё же получите.

6. Ниши и темы: где спад, а где рост

Инфобизнес охватывает разные ниши – от профессиональных навыков до хобби. Каждая область имеет свои тренды спроса. Рассмотрим несколько популярных направлений: маркетинг, психология/саморазвитие, изучение языков, творческие навыки и soft skills, – и что в них происходит.

Маркетинг и бизнес-навыки. Ниша обучения маркетингу, SMM, продажам чрезвычайно насыщена на англоязычном рынке. Во время пандемии был всплеск: тысячи людей ломанулись учиться цифровому маркетингу (благо бизнесы ушли онлайн). Сейчас наблюдается некоторый перегруз предложениями – курсов по digital-marketing такое количество, что выделиться сложно. Многие базовые темы (настройка рекламы, основы SEO) доступны бесплатно на YouTube либо сами платформы (Facebook, Google) дают бесплатные сертификации. Поэтому спрос сместился в сторону более продвинутых и узких курсов.

Растут суб-ниши: аналитика данных в маркетинге, управление командой маркетинга, автоматизация CRM, контент-стратегия в нишевых отраслях и т.д. Люди, уже знакомые с основами, ищут как прокачаться точечно. Новички же часто идут не к частным инфобизнесменам, а на большие платформы (Coursera, LinkedIn Learning) или в онлайн-университеты за системным обучением маркетингу, поскольку доверия к одиночкам маловато. Тем не менее, востребованы практико-ориентированные программы от практиков рынка. Например, курс по performance-маркетингу, где преподаватели – действующие сотрудники агентств, разбирают реальные кейсы. Или наставнические программы “сделай свой маркетинговый проект под руководством эксперта”. То есть учебный продукт должен дать то, чего не даст условный бесплатный курс Google – опыт, обратную связь, актуальные фишки.

Маркетинг-сфера очень динамична (алгоритмы, тренды меняются постоянно), поэтому сильное преимущество у школ, которые постоянно обновляют контент. Те, кто продаёт курс 2019 года без изменений, теряют клиентов – репутация быстро расходится. Отдельная тема – курсы по онлайн-бизнесу (как запустить стартап, как масштабировать компанию и т.д.). В 2023 в США был спад интереса к стартап-темам (возможно, из-за спада инвестиций), но спрос на практические навыки (например, финансовый менеджмент для малого бизнеса, юнит-экономика) остаётся.

Где рост: маркетинг с использованием AI (генеративный контент, AI для анализа) – так как это новая сфера, курсов немного и многие хотят обучиться.

Что работает в маркетинговой нише: создание медиабренда эксперта. Например, Филип Котлер (гуру маркетинга) – люди идут учиться у него благодаря имени. Сейчас новые лица строят свой бренд: пишут книги, выступают на конференциях, ведут блог – за счёт этого привлекают серьёзную аудиторию. Простому “блогеру про маркетинг” с курсом за $100 стало сложнее конкурировать; нужен либо авторитет, либо уникальная специализация. Часто школы маркетинга выигрывают, когда дают измеримые результаты: например, курс с проектной работой, по окончании которой у студента готовый маркетинговый план для его компании.

Психология, саморазвитие, коучинг. Здесь своеобразная ситуация. С одной стороны, после ковида возрос интерес к психическому здоровью, осознанности, многие стали искать психологическую поддержку. С другой – куча сомнительных “коучей по счастью” подорвали доверие. Поэтому ниша раздваивается: растёт спрос на академичные, научно обоснованные программы (например, курс mindfulness от профессора психологии, или сертифицированные тренинги по когнитивной терапии), и параллельно есть аудитория у харизматичных лидеров мнений (типа Тони Роббинса), которая верит в их методы саморазвития. Однако в целом, критичность аудитории возросла. Просто мотивационные тренинги без конкретики уже не так легко продаются. Люди спрашивают: “А какие у вас credentials? Вы психолог с дипломом или просто лайф-коуч?” – и всё чаще выбирают тех, у кого есть серьёзная квалификация. Кризис доверия здесь наиболее заметен: были случаи судебных исков к инфо-коучам за шарлатанство, что сделало людей настороженными.

Тем не менее, усталость и стресс современного общества порождают спрос на знания психологии: курсы по эмоциональному выгоранию, по отношениям, по воспитанию детей, по осознанности – достаточно популярны. Но большинство не ищет “диплом”, а хочет конкретный навык или трансформацию: научиться управлять тревогой, наладить коммуникацию в семье, повысить самооценку и т.п. Инфопродукты, которые предлагают измеримую практику (например, 21-дневный курс с ежедневными упражнениями для снижения тревожности, с чек-листами и поддержкой психолога), получают хорошие отзывы. Где спад: эзотерика и псевдонаучные направления. Если раньше на волне можно было продать “духовный курс изобилия”, сейчас англоязычная аудитория более скептична, плюс конкуренция со стороны бесплатного контента (в YouTube полно медитаций, лекций по психологии). Поэтому монетизировать это можно либо подавая в научной обёртке, либо имея культ лояльной аудитории.

Что работает в психолого-коучинговой нише: групповые трансформационные программы с сильным элементом сообщества. Например, закрытая группа женщин, проходящих 3-месячный коучинг по улучшению жизни: они встречаются раз в неделю онлайн, обсуждают, поддерживают друг друга, коуч направляет. Это даёт чувство сопричастности, эффект группы – людям проще меняться, когда они не одни. Многие отмечают, что главное в таких программах – даже не контент (всё можно найти в книгах), а именно поддержка и структура процесса. Поэтому успешные коучи сейчас продают не просто курс, а «путь трансформации вместе со мной и группой». Цена на такие программы может быть высокой, но люди платят за обещанное улучшение качества жизни.

Изучение языков. Language learning – вечная тема. Здесь с одной стороны конкуренция с бесплатными решениями (Duolingo, бесплатные видео “English lessons”), с другой – высокий постоянный спрос (миллионы людей хотят выучить английский, испанский и др.). В последние годы модели в этой нише тоже изменились. Меньше спроса на классические большие курсы грамматики (их заменили приложения и YouTube). Но есть рост интереса к разговорной практике и специализированным курсам. Например, человеку не нужны общие занятия, а нужен бизнес-английский для ИТ, или подготовка к IELTS экзамену, или испанский для врачей. Узконаправленные курсы от носителей или экспертов ценятся. Также люди понимают, что самостоятельно в приложении говорить не научишься – поэтому готовы платить за ментора или спикинг-клуб. Работает модель подписки: подписка на онлайн-школу языков, где доступ к ежедневным занятиям с учителями в группах (типа “сколько угодно групповых уроков в месяц”). Или подписка на библиотеку материалов + еженедельные разговорные практики. Индивидуальные онлайн-уроки (репетитор по Zoom) – по-прежнему популярный формат, особенно через маркетплейсы (Preply, iTalki). Инфобизнесмены-языковики часто комбинируют: продают записанный курс + включают туда n-количество разговорных клубов с преподавателем. Это даёт и масштабируемость, и результативность.

Технологии тоже влияют: появился ИИ-перевод и разговорники, но они не заменяют мотивацию учить язык, скорее помогают на начальном этапе. В англоязычных странах, кстати, вырос интерес к изучению иностранных языков (например, испанского – из-за демографии, японского – из-за культуры аниме и т.п.), и онлайн-курсы стали ключевым способом, так как не все могут ходить на офлайн-классы.

Приёмы продвижения в языковой нише: демонстрация реальных навыков учеников (например, “вот Мария 6 мес назад не говорила по-французски, а вот видео как она сейчас болтает с носителем – всё благодаря нашему методу”). Люди хотят убедиться, что метод работает лучше, чем то, что они уже пробовали. Многие обожглись на школьном обучении языкам и скептичны. Поэтому важно позиционирование: новый, более эффективный метод, например, метод TPRS – изучение через рассказы, или полное погружение без перевода, или супер-спец программа запоминания слов. Если удаётся обосновать, что методика прогрессивная и имеет отзывы, клиенты идут.

Где рост: курсы для билингв детей (многие семьи двуязычные – рынок материалов и курсов для детей растёт), курсы для эмигрантов (люди переезжают и срочно учат язык страны, готовы платить за ускоренный курс с носителем и знанием культурных нюансов).

Где спад: общие дорогие курсы “Английский с нуля до Advanced” без поддержки – конкурировать с бесплатными ресурсами сложно. Такие продаются только если упакованы в удобное приложение и стоят недорого (как те же Duolingo Plus).

Творческие навыки (дизайн, фото, арт). Во время пандемии многие увлеклись хобби – рисовали, фотографировали, осваивали графический дизайн. Сейчас ажиотаж подуспокоился, но креативные курсы стабильно востребованы, особенно как способ дополнительного заработка или раскрытия таланта. Например, курсы UX/UI-дизайна до сих пор популярны, потому что профессия высокооплачиваемая и вход относительно быстрый. Курсы фотографии или видеомонтажа – многие хотят делать контент. Что изменилось: рынок наводнили крупные платформы типа Domestika, Skillshare, предлагающие дешевый доступ ко многим творческим курсам сразу. Это значит, что независимым авторам сложно продавать свои уроки рисования по $200, когда на Skillshare за $10/месяц студент получит сотни уроков. Поэтому успешные творческие инфопродукты идут по пути сильной дифференциации и комьюнити. Например, известный художник запускает свой курс, где лично даёт обратную связь на работы учеников – этого нет на массовых платформах, и фанаты готовы заплатить за возможность получить фидбек от мастера. Или фотографическая школа организует совместные фото-разборы, конкурсы между студентами, что создаёт азарт и рост навыка. То есть добавляют компонент, которого нет в пассивных видеокурсах: взаимодействие, индивидуальность, бренд наставника.

Где рост: digital art, 3D-моделирование, работы с нейросетями (многие художники учатся использовать Midjourney и др.). Новые инструменты = спрос на обучение им. Где стабильность: музыка, вокал – люди всегда хотят учиться, онлайн-уроки музыки стали нормой. Где сложности: традиционные изобразительные искусства без прикладного применения – продавать курс масляной живописи может быть трудно, если только у вас не имя. Но как хобби по подписке (новый урок рисования каждую неделю) – работает, потому что люди любят творчество для расслабления.

Soft skills (гибкие навыки). К этой категории относятся: навыки общения, лидерства, тайм-менеджмента, креативность, эмоциональный интеллект и пр. Для корпоративного сегмента развитие софт-скиллов сотрудников стало приоритетом – особенно с ростом удалёнки, мультикультурных команд. Поэтому рынок soft skills training стремительно растёт (до $33 млрд в 2024). Многие B2B-ориентированные тренинговые компании перешли в онлайн, предлагая фирмам курсы по коммуникации, управлению командой и т.п. В B2C (частные лица) тоже есть спрос: молодые специалисты понимают, что успех в карьере часто зависит от soft skills, которых не учат в вузе. Например, умение презентовать, вести переговоры, управлять временем. Они ищут онлайн-курсы или коучей по этим навыкам.

Особенность soft skills-курсов – их сложнее измерить («стал ли я лучше коммуницировать?» субъективно). Поэтому сильнее роль сертификатов и признания: люди больше доверяют программам, которые аккредитованы, имеют признанный сертификат (например, курс по менеджменту с сертификатом Школы такой-то или PMI и т.д.). Тренд – короткие официальные курсы (например, Nanodegree по лидерству).

В инфобизнес-пространстве популярны коучинговые группы по продуктивности. Например, собирается группа в Notion или другом трекере, все ставят цели на неделю и отчитываются – под надзором коуча. Это помогает людям внедрять тайм-менеджмент на практике.

Где рост: навыки коммуникации в онлайне (управление удаленной командой, проведение виртуальных встреч – новое для многих менеджеров, учатся этому). Где спад: возможно, темы “харизма за 24 часа” и прочие полухалтурные – народ стал осторожней. Опять же, corporate training съедает часть рынка: человек может не купить сам курс по публичным выступлениям, а его компания купит для всех сотрудников вебинар на ту же тему.

Наблюдения по другим нишам:

- IT и программирование. Здесь бум слегка охладился после 2021, но спрос остаётся высоким – много желающих войти в IT. Конкурируют крупные платформы (Udemy, Coursera) и локальные школы. Для инфопредпринимателей место тоже есть, особенно если узкая специализация (скажем, курс по кибербезопасности для определённой отрасли). Многие освоили модель “от обучил – до трудоустроил”, что сильно привлекает. Курсы по ИИ, data science – топовые по спросу.

- Финансы и инвестирование. После взлёта крипты и сток-маркета в 2021 многие бросились учить инвестировать. Потом рынок просел, интерес тоже поубавился, да и регуляции ужесточились (в некоторых странах нужен лицензированный статус, чтобы учить инвестициям). Так что “курсы миллионеров” потеряли часть шарма. Но остаётся аудитория, например, курсов по личным финансам, финансовой грамотности – эти более приземлённые и полезные всегда актуальны.

- Здоровье, фитнес, йога. Онлайн-тренировки и wellness курсы (по питанию, ЗОЖ) продолжают быть популярны. Многие не вернулись в залы, им удобно заниматься дома с онлайн-тренером. Набирает силу направление “digital health coaching” – когда сертифицированные нутрициологи, тренеры ведут клиентов через приложения, чаты, без офлайна. Тут доверие важно (хочется реального профи, а не просто фитнес-блогера), но рынок большой, особенно после пандемии забота о здоровье выросла.

Общий вывод по нишам: практически везде произошёл переход от массовых продуктов “для всех” к более таргетированным и продвинутым предложениям. Растёт значение экспертизы и качества – потребитель избирательнее. Ниши не исчезают, но внутри них перераспределяется внимание к тем, кто может предложить либо уникальный контент, либо уникальный формат (сообщество, практика). Спад наблюдается там, где была явная перегретость и где технологии/бесплатные источники удовлетворяют базовый спрос. Рост – там, где появляются новые потребности (новые навыки, инструменты, постпандемийные реалии) или где традиционные барьеры (как в корпоративах) снимаются онлайн-форматом.

Полный курс по AI: https://mnogobukoff.courses/

Мои контакты для связи:

Инстаграм https://instagram.com/mnogobukof

**Patreon https://www.patreon.com/c/mnogobukoff_ai**